Usages sociaux du caractère typographique

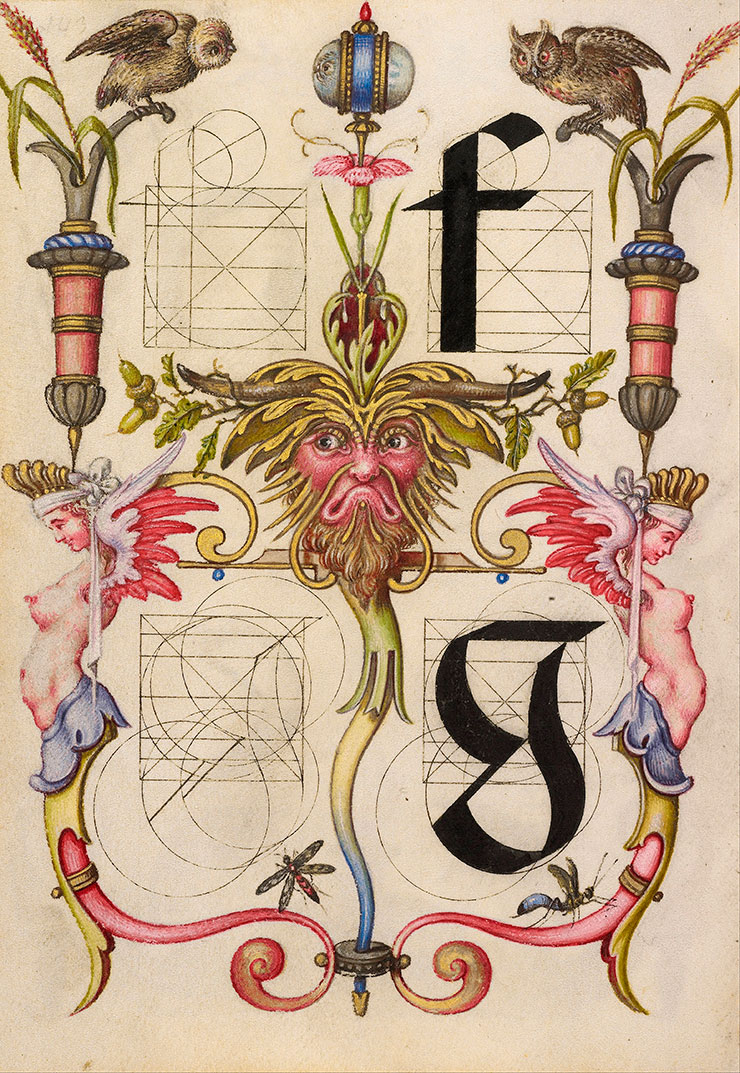

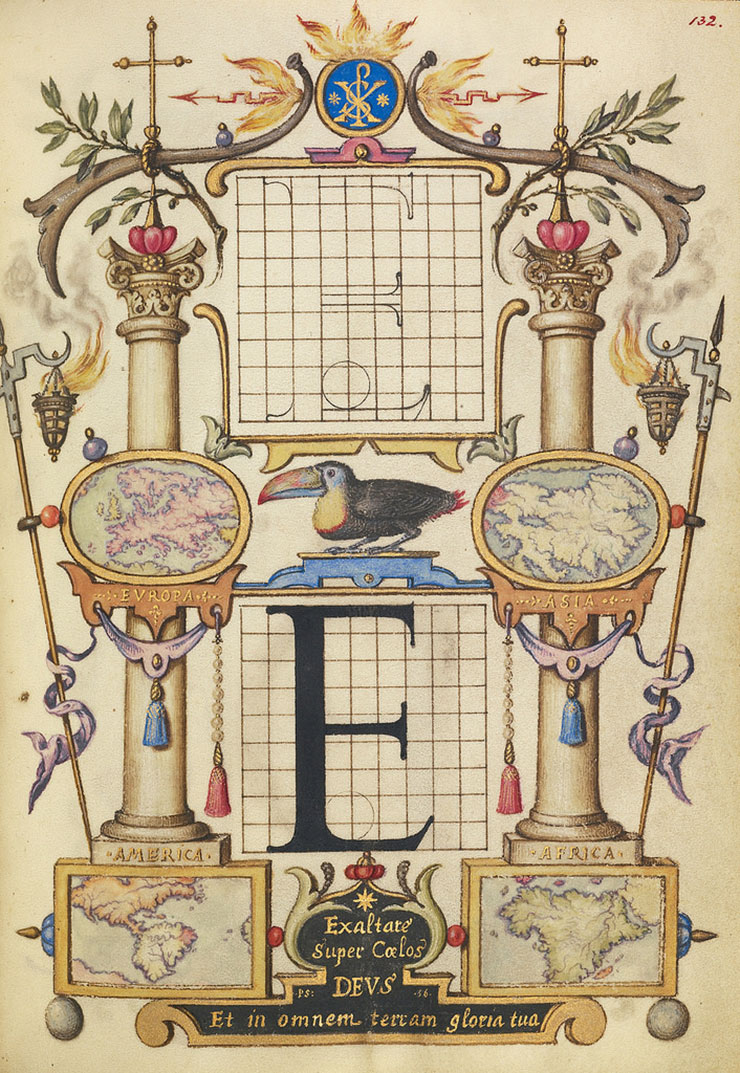

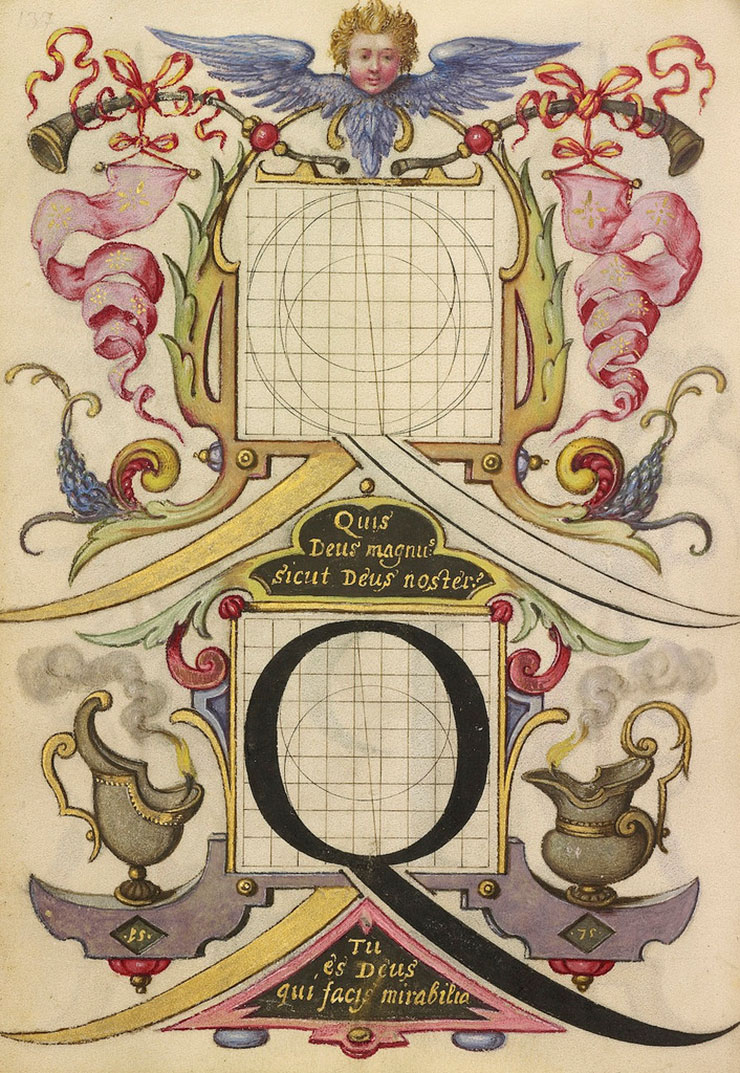

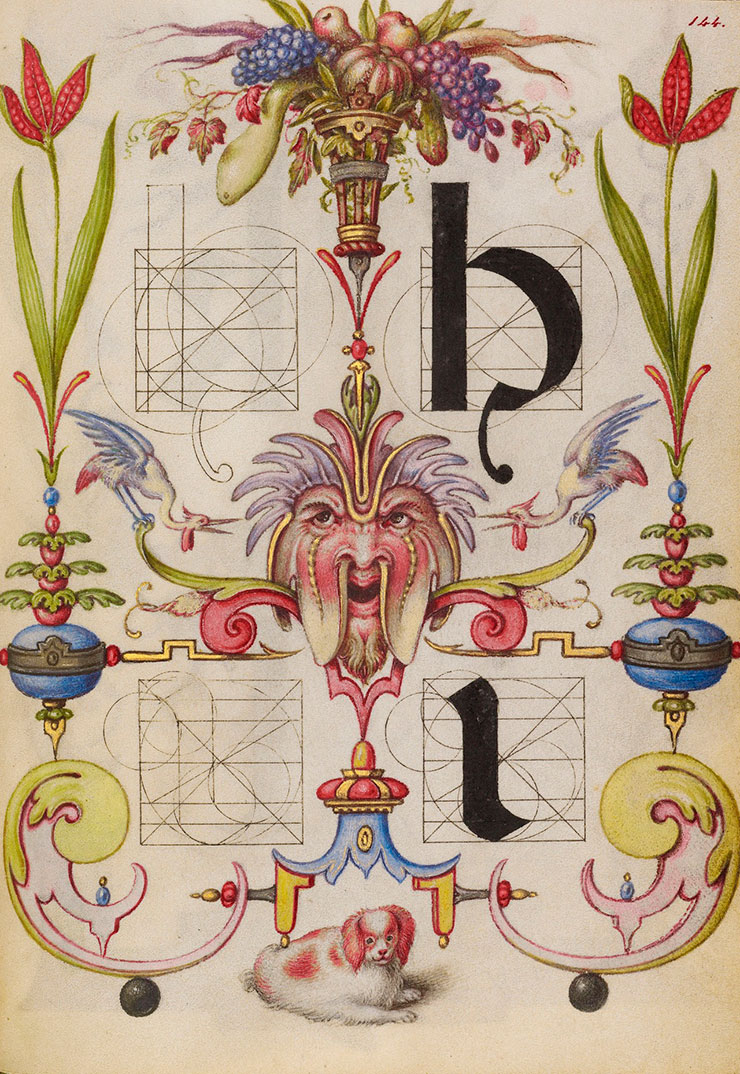

Joris Hoefnagel – Guide to Constructing the Letters – 1595

« Joris Hoefnagel (1542 – 1600) was a pivotal figure in the history of Dutch art, playing an important role both in the latter stages of the Flemish illumination tradition and the birth of the new genre of still life. In the last decade of his life Hoefnagel was appointed court artist to Holy Roman Emperor Rudolf II, and it was in this time that he appended Georg Bocskay’s Model Book of Calligraphy, of thirty years previous, with his own beautifully exquisite Guide to the Construction of Letters, examples from which are shown below. In each he surrounds the typographic diagram with a colourful array of symbolically charged motifs and, for some, an excerpt from the Bible which begins with the letter of focus. » (cit. publicdomainreview.org)

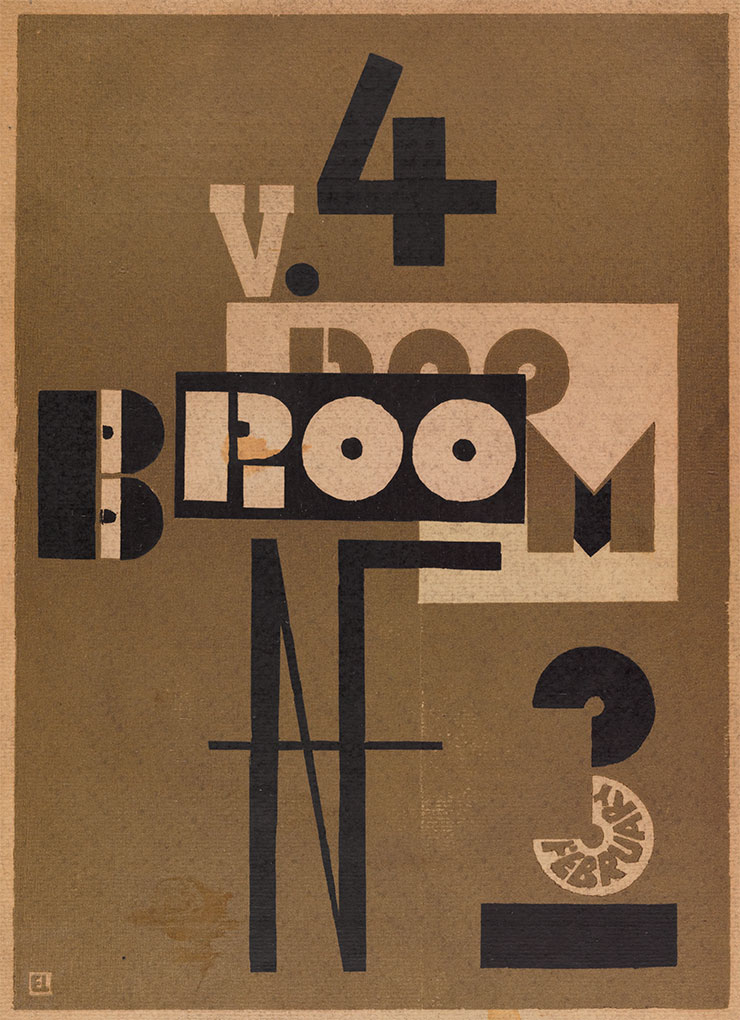

Broom magazine

Consulter l’ensemble des publications

du magazine Broom

« Broom: An International Magazine of the Arts published by Americans in Italy (1921-1924) est un témoignage singulier du projet esthétique et idéologique de l’éditeur américain Harold A. Loeb. Cette revue, qui s’inscrit pleinement dans le genre des little reviews américaines tout en le renouvelant, se veut un outil de défense de la littérature et de l’art américain contemporain qui accorde cependant une place essentielle à l’Europe et à ses innovations. Elle défend une vision de la création artistique plurielle et sans frontières, où États-Unis et Europe allient leurs forces respectives pour faire naître des oeuvres universelles. Publiée depuis Rome, Berlin puis New York, Broom offre une ligne éditoriale complexe, aux multiples facettes, qui se nourrit de contributeurs aux cultures différentes, de rencontres et de voyages. La dialectique du dépassement d’un conservatisme nationaliste par l’intégration d’apports européens est au coeur de l’évolution de cette publication, qui incarne plus qu’aucune autre la richesse des échanges américano-européens dans le premier quart du XXᵉ siècle.

Conçue à la fois comme un objet d’art par son esthétique recherchée et comme un outil de diffusion de l’information littéraire et artistique, la revue Broom est une tribune ouverte librement aux intellectuels américains des années 1920, qui y expriment avec une énergie sans cesse plus forte leurs interrogations culturelles et identitaires. En lisant cette revue, le lecteur s’immerge dans un affrontement idéologique transatlantique permanent, confrontant la prose de T. S. Eliot et Kenneth Burk à celles des surréalistes Louis Aragon, Philippe Soupault ou Blaise Cendrars, juxtaposant les oeuvres de Joseph Stella et Charles Sheeler avec celles des plus grands noms de l’art moderne européen, tels Pablo Picasso, Henri Matisse, Juan Gris ou encore George Grosz. »

– Ambre Gauthier cit. ecoledulouvre.fr

Marie-José Mondzain – Le graphiste

« Trouvé dans le très juste et nécessaire Comment tu ne connais pas Grapus ? de Léo Favier, ce petit texte de Marie-José Mondzain intitulé Le graphiste. Un texte dans lequel on peut sentir les échos de la pensée de Jacques Rancière et l’ambiance impossible, politique et libertaire d’un collectif hirsute de l’utopie expérimentale de la fin des années soixante-dix, d’un graphisme qui voulait construire des images de combat vitalistes et joyeuses dans la provocation paradoxale du dissensus partagé. Un des rares textes, à ma connaissance, dans lequel un philosophe s’exprime explicitement à propos de nos petites affaires disciplinaires. »(cit. t-o-m-b-o-l-o)

« Contrairement à la lisibilité instantanée, immédiate, des messages de communication, le graphiste produit des objets qui demandent du temps, qui exigent de la patience, pour que se construisent cet écart des corps, cette diversité des rythmes qui cherchent dans le partage du sensible à créer l’espace et le temps publics où la parole trouve sa place. Produire des énigmes visuelles qui mobilisent la pensée et convoquent la parole est la seule voie pour que le graphisme participe à la constitution d’un espace commun. Non pas un monde où nous serions ‹ comme un ›, mais un monde où le ‹ discord › et l’échange se déplacent dans la multiplicité des différences et des écarts. Un monde bigarré en continuel mouvement. »

Rhétorique de l’image – Roland Barthes

Roland Barthes, Rhétorique de l’image, in Communication, n°4, 1964, pp. 41-42

« Selon une étymologie ancienne le mot image devrait être rattachée à la racine de imitari. Nous voici tout de suite au coeur du problème le plus important qui puisse se poser à la sémiologie des images: la représentation analogique (la « copie ») peut-elle produire de véritables systèmes de signes et non plus seulement de simples agglutinations de symboles ? Un « code » analogique — et non plus digital — est-il concevable ? On sait que les linguistes renvoient hors du langage toute communication par analogie, du « langage » des abeilles au « langage » par gestes, du moment que ces communications ne sont pas doublement articulées, c’est-à-dire fondées en définitive sur une combinatoire d’unités digitales, comme le sont les phonèmes. Les linguistes ne sont pas seuls à suspecter la nature linguistique de l’image ; l’opinion commune elle aussi tient obscurément l’image pour un lieu de résistance au sens, au nom d’une certaine idée mythique de la Vie : l’image est re-présentation, c’est-à-dire en définitive résurrection, et l’on sait que l’intelligible est réputé antipathique au vécu. Ainsi, des deux côtés, l’analogie est sentie comme un sens pauvre : les uns pensent que l’image est un système très rudimentaire par rapport à la langue, et les autres que la signification ne peut épuiser la richesse ineffable de l’image. Or, même et surtout si l’image est d’une certaine façon limite du sens, c’est à une véritable ontologie de la signification qu’elle permet de revenir. Comment le sens vient-il à l’image ? Où le sens finit-il ? et s’il finit, qu’y a-t-il au-delà ? C’est la question que l’on voudrait poser ici en soumettant l’image à une analyse spectrale des messages qu’elle peut contenir. On se donnera au départ une facilité — considérable : on n’étudiera que l’image publicitaire. Pourquoi ? Parce qu’en publicité, la signification de l’image est assurément intentionnelle : ce sont certains attributs du produit qui forment a priori les signifiés du message publicitaire et ces signifiés doivent être transmis aussi clairement que possible ; si l’image contient des signes, on est donc certain qu’en publicité ces signes sont pleins, formés en vue de la meilleure lecture : l’image publicitaire est franche, ou du moins emphatique.

Les trois messages.

Voici une publicité Panzani : des paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des tomates, des oignons, des poivrons, un champignon, le tout sortant d’un filet à demi ouvert, dans des teintes jaunes et vertes sur fond rouge. Essayons d' »écrémer » les différents messages qu’elle peut contenir. L’image livre tout de suite un premier message, dont la substance est linguistique; les supports en sont la légende, marginale, et les étiquettes, qui, elles, sont insérées dans le naturel de la scène, comme « en abyme » ; le code dans lequel est prélevé ce message n’est autre que celui de la langue française ; pour être déchiffré, ce message n’exige d’autre savoir que la connaissance de l’écriture et du français. A vrai dire, ce message lui-même peut encore se décomposer, car le signe Panzani ne livre pas seulement le nom de la firme, mais aussi, par son assonance, un signifié supplémentaire qui est, si l’on veut, 1′ « italianité » ; le message linguistique est donc double (du moins dans cette image) : de dénotation et de connotation ; toutefois, comme il n’y a ici qu’un seul signe typique 8, à savoir celui du langage articulé (écrit), on ne comptera qu’un seul message. Le message linguistique mis de côté, il reste l’image pure (même si les étiquettes en font partie à titre anecdotique). Cette image livre aussitôt une série de signes discontinus. Voici d’abord (cet ordre est indifférent, car ces signes ne sont pas linéaires), l’idée qu’il s’agit, dans la scène représentée, d’un retour du marché ; ce signifié implique lui-même deux valeurs euphoriques : celle de la fraîcheur des produits et celle de la préparation purement ménagère à laquelle ils sont destinés ; son signifiant est le filet entrouvert qui laisse s’épandre les provisions sur la table, comme « au déballé ». Pour lire ce premier signe, il suffit d’un savoir en quelque sorte implanté dans les usages d’une civilisation très large, où « faire soi-même son marché » s’oppose à l’approvisionnement expéditif (conserves, frigidaires) d’une civilisation plus « mécanique ». Un second signe est à peu près aussi évident ; son signifiant est la réunion de la tomate, du poivron et de la teinte tricolore (jaune, vert, rouge) de l’affiche ; son signifié est l’Italie, ou plutôt Y italianité ; ce signe est dans un rapport de redondance avec le signe connoté du message linguistique (l’assonance italienne du nom Panzani) ; le savoir mobilisé par ce signe est déjà plus particulier : c’est un savoir proprement « français » (les Italiens ne pourraient guère percevoir la connotation du nom propre, non plus probablement que l’italianité de la tomate et du poivron), fondé sur une connaissance de certains stéréotypes touristiques. Continuant d’explorer l’image (ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit entièrement claire du premier coup), on y découvre sans peine au moins deux autres signes ; dans l’un, le rassemblement serré d’objets différents transmet l’idée d’un service culinaire total, comme si d’une part Panzani fournissait tout ce qui est nécessaire à un plat composé, et comme si d’autre part le concentré de la boite égalait les produits naturels qui l’entourent, la scène faisant le pont en quelque sorte entre l’origine des produits et leur dernier état ; dans l’autre signe, la composition, évoquant le souvenir de tant de peintures alimentaires renvoie à un signifié esthétique : c’est la « nature morte », ou comme il est mieux dit dans d’autres langues, le « still living » 3 ; le savoir nécessaire est ici fortement culturel. On pourrait suggérer qu’à ces quatre signes, s’ajoute une dernière information : celle-là même qui nous dit qu’il s’agit ici d’une publicité, et qui provient à la fois de la place de l’image dans la revue et de l’insistance des étiquettes Panzani (sans parler de la légende) ; mais cette dernière information est extensive à la scène ; elle échappe en quelque sorte à la signification, dans la mesure où la nature publicitaire de l’image est essentiellement fonctionnelle : proférer quelque chose ne veut pas dire forcément : je parle, sauf dans des systèmes délibérément réflexifs comme la littérature… »

Accéder à la suite de l’article sur le site persee.fr

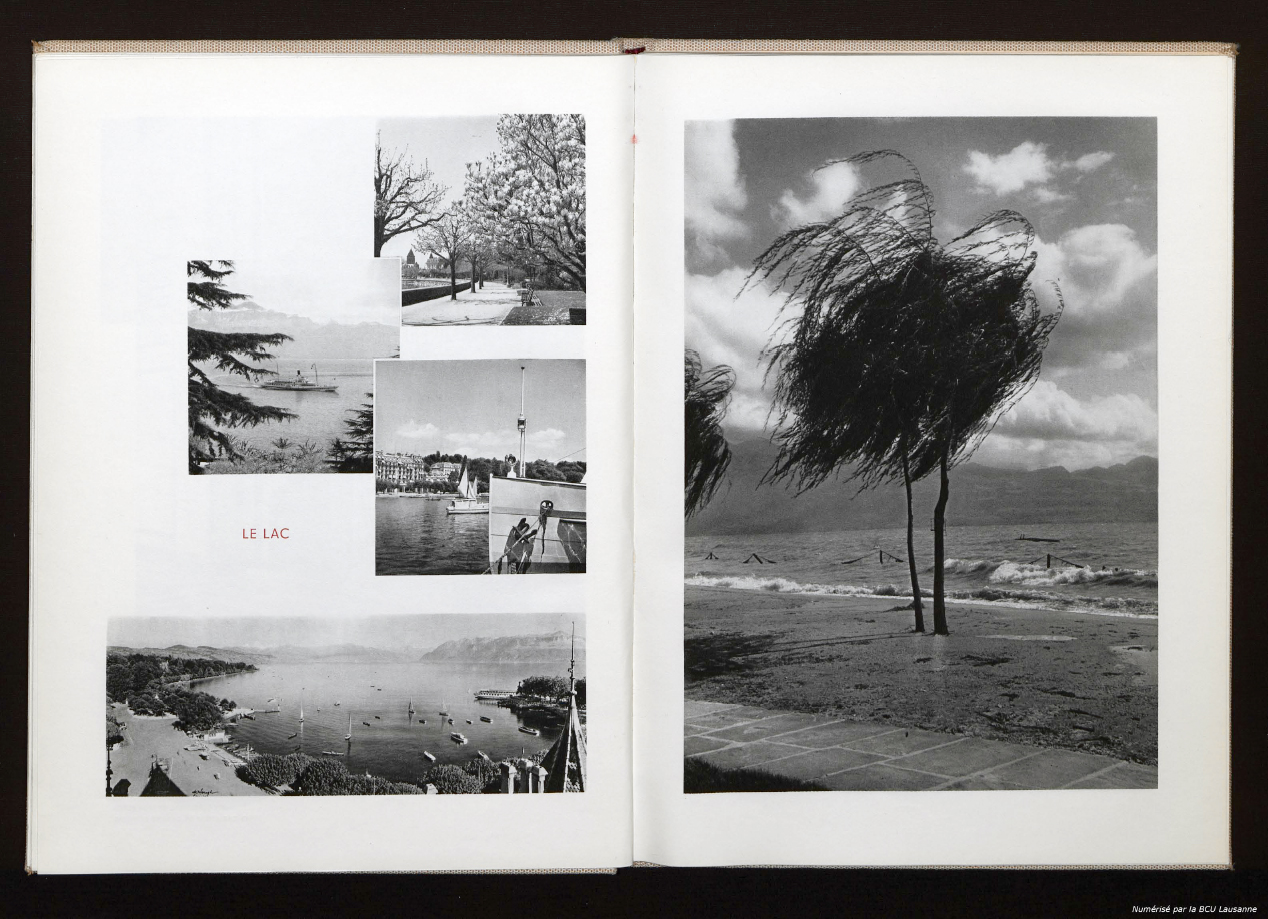

Photo d’encre – Le livre de photographie à Lausanne, 1945-1975

Issu des riches collections de la BCU Lausanne, le site se base sur un séminaire donné dans le cadre du Centre des sciences historiques de la culture, sous la direction d’Olivier Lugon.

« Dans l’après-guerre, Lausanne s’impose comme un haut lieu de l’édition du livre photographique en Europe. Sous l’impulsion de grands clubs de livres notamment, soucieux d’offrir des ouvrages illustrés de qualité à un large public, se développe au cours des années 1950 et 1960 une production aussi prolifique qu’ambitieuse. Un savoir-faire unique s’y forme en matière d’impression héliographique, d’importantes collections y sont lancées, certains classiques y voient le jour, de Robert Doisneau à Paul Strand, dans un bouillonnement qui permet aussi à de jeunes photographes vaudois de publier leurs premiers ouvrages, tels Henriette Grindat, Yvan Dalain, Monique Jacot, Marcel Imsand ou Luc Chessex. » (cit. galeriephotoeil)

→ Accéder au site sur wp.unil.ch/livre-photo/

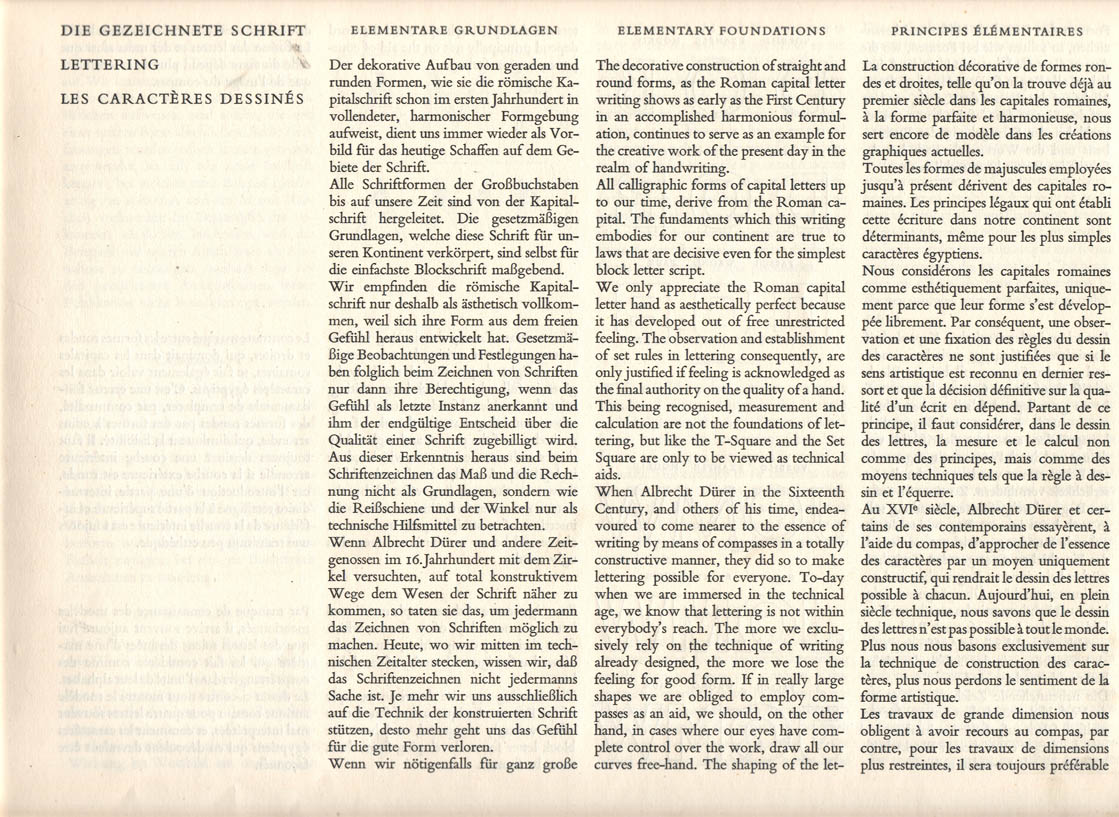

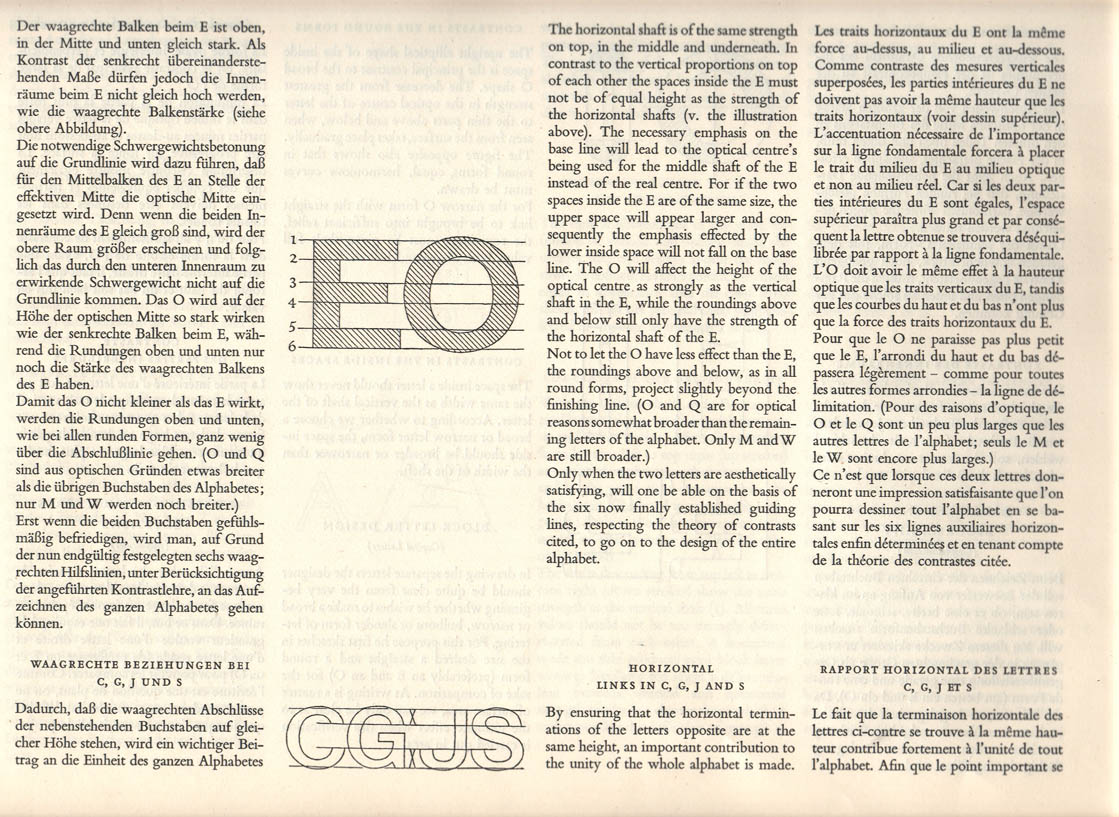

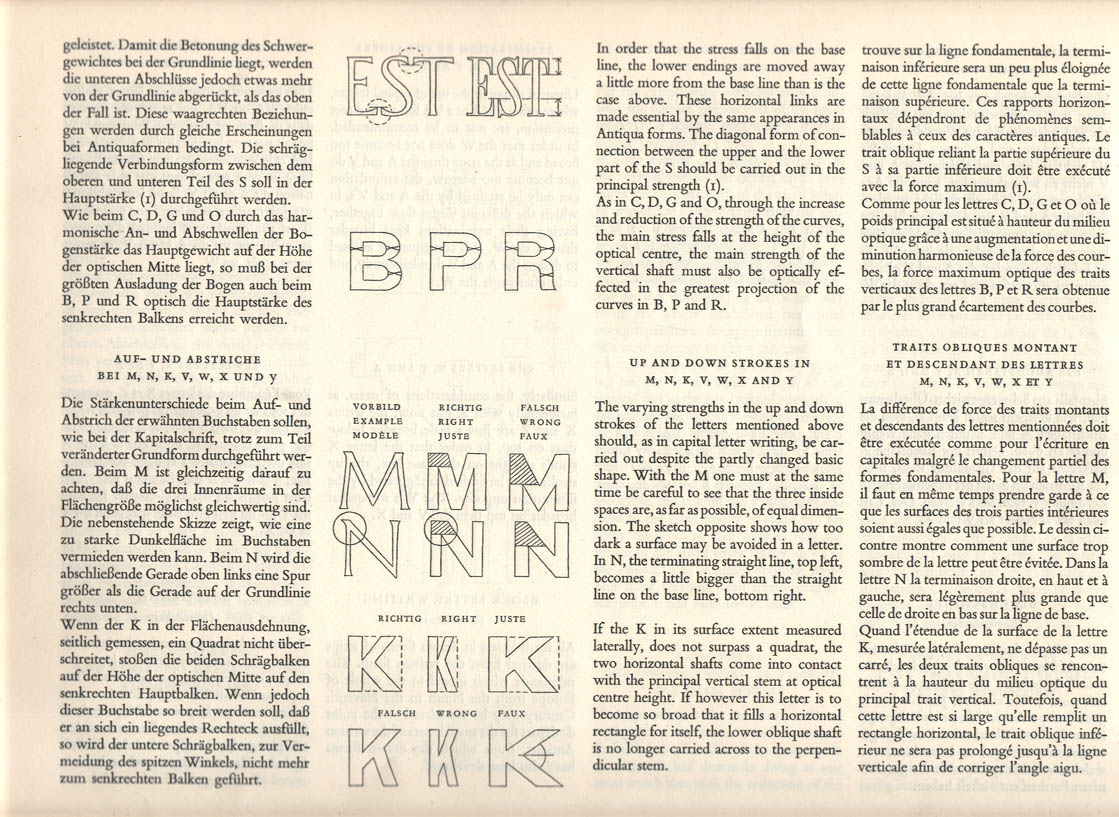

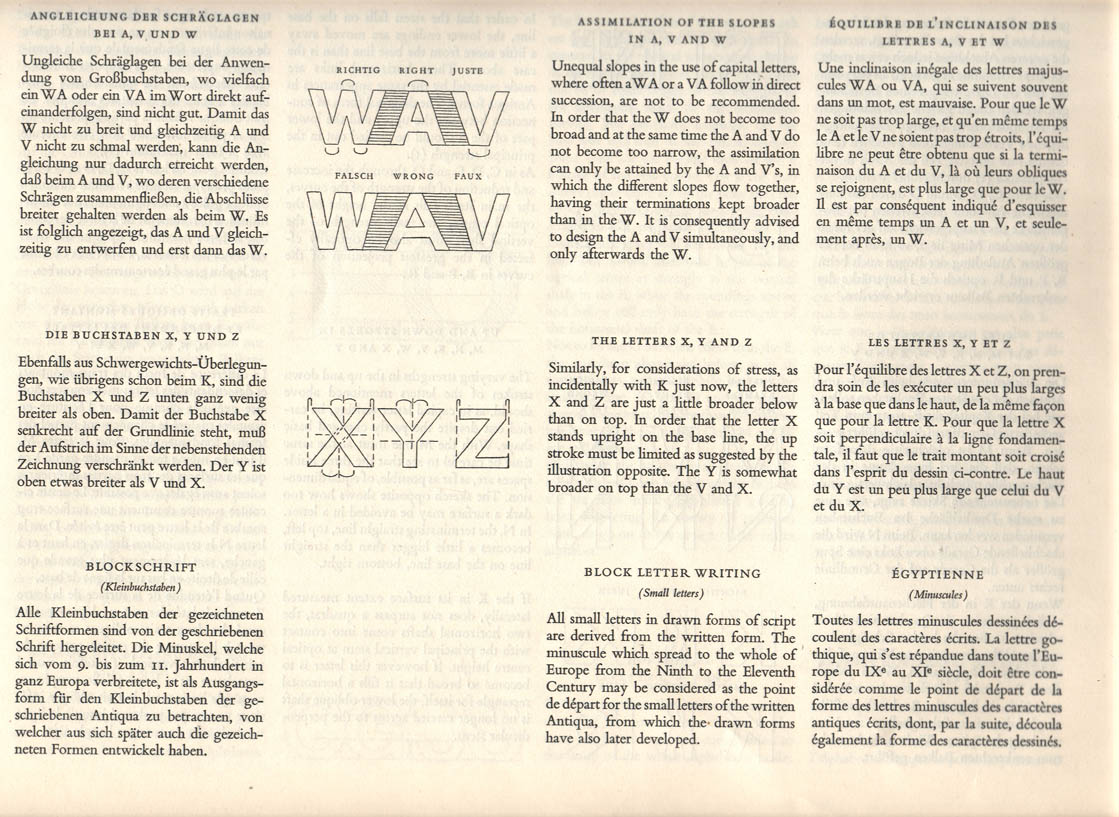

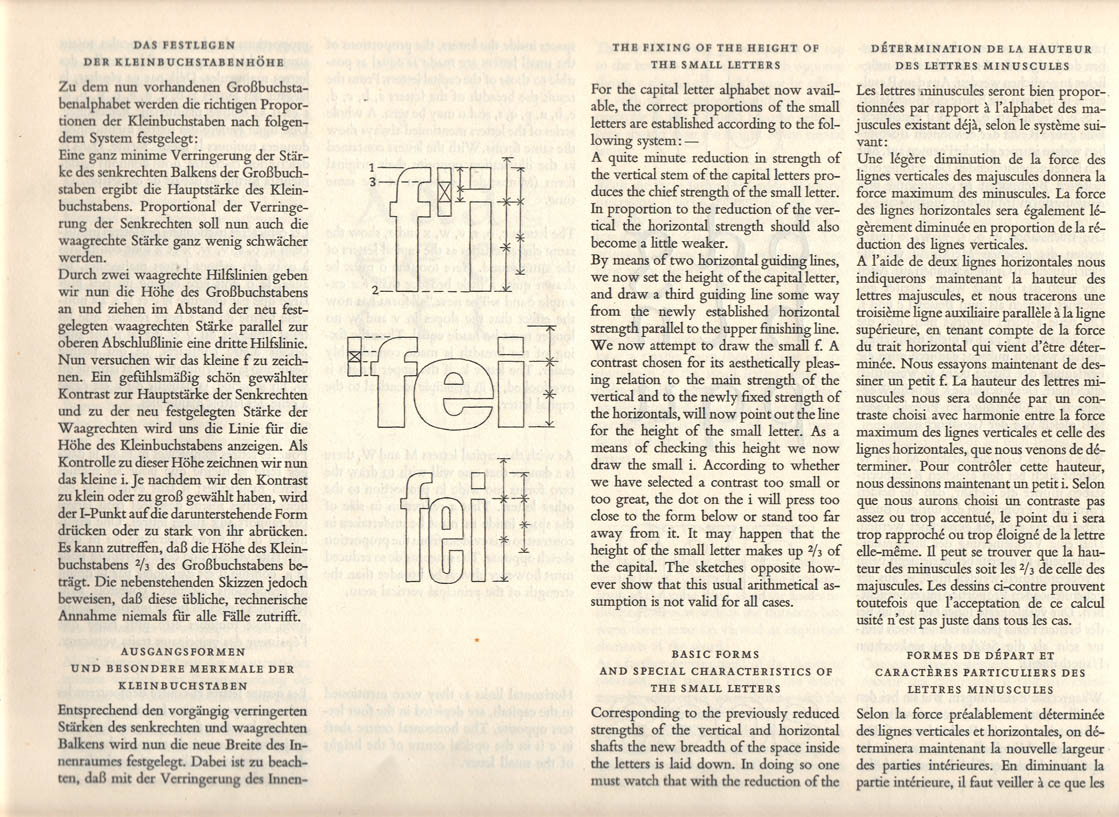

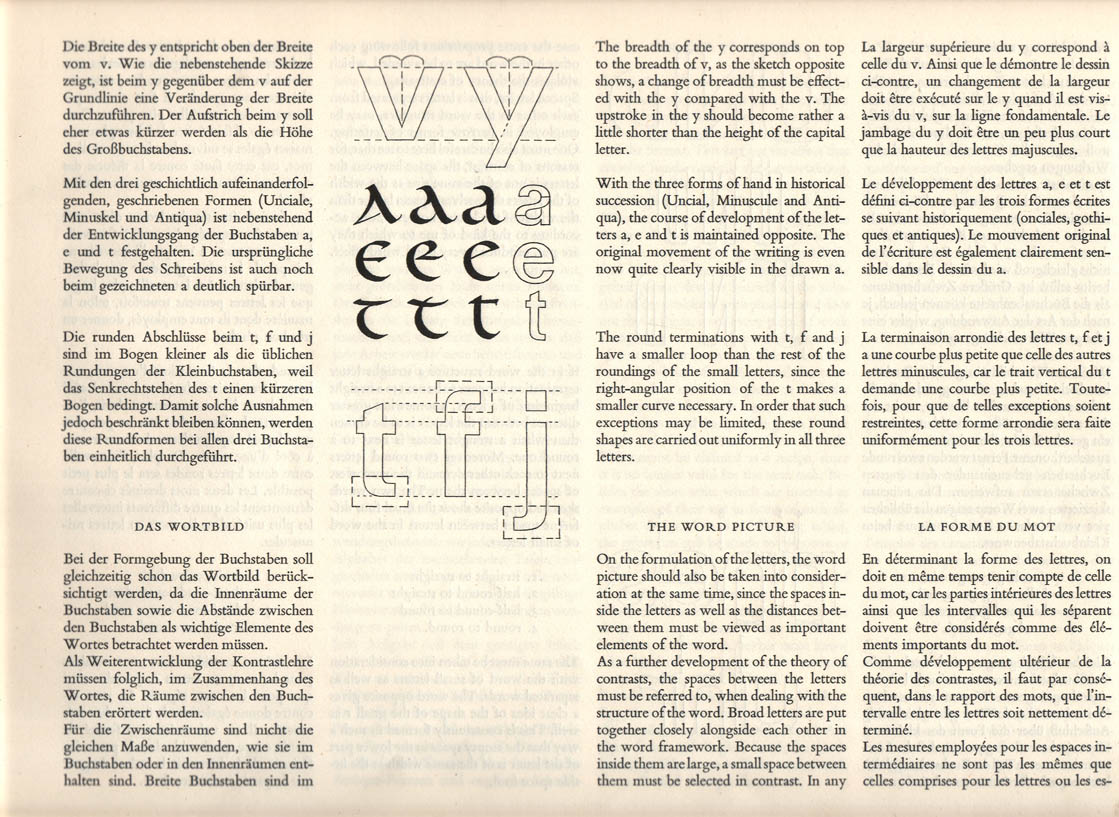

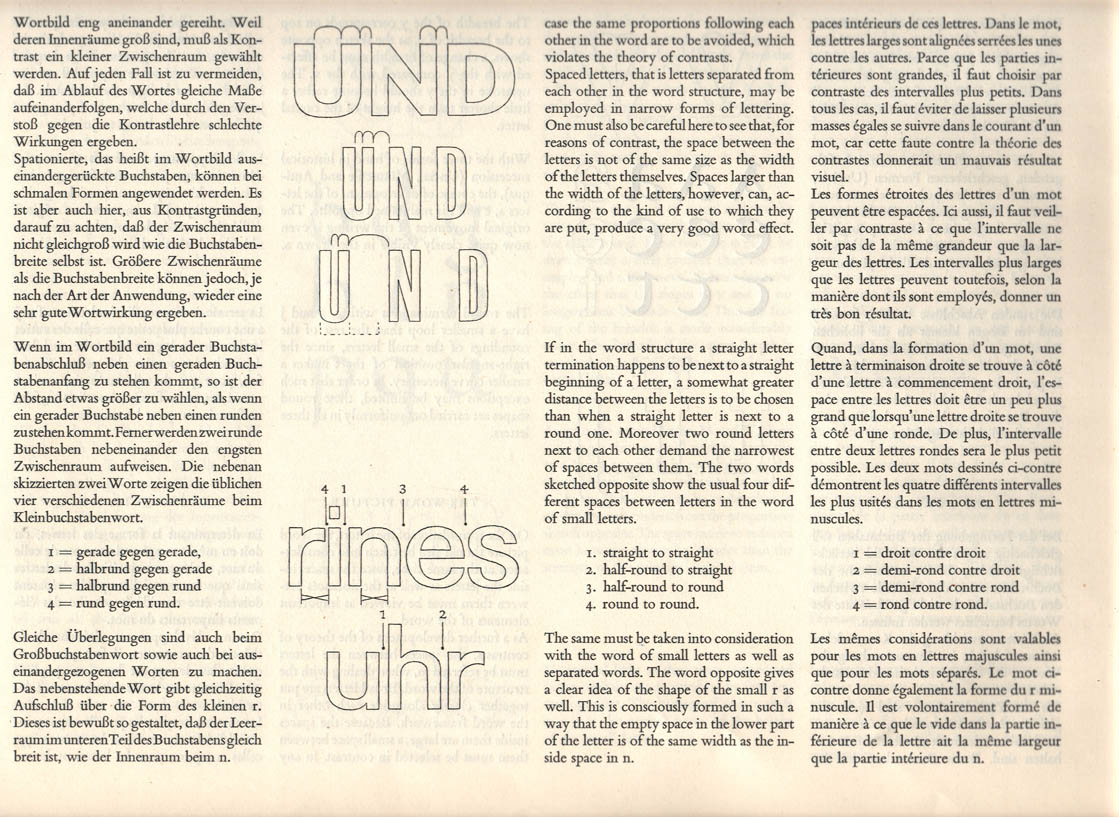

Die Gezeichnete Schrift – Walter Käch

Les caractères dessinés

Texte de Walter Käch paru sous le titre Allemand Die Gezeichnete Schrift.

Typographie des caractères romains de la Renaissance – Hermann Zapf

Extrait de l’article Typographie des caractères romains de la Renaissance

d’abord paru sous le titre Vom Formgesetz der Renaissance Antiqua par Hermann Zapf

Pour calligraphier des caractères romains, on utilise une plume large dont la position est soit inclinée, soit horizontale. La forme de base des lettres de l’alphabet provient de la position naturellement inclinée de la plume dans les écritures manuelles des humanistes du xve siècle.

Les caractères romains étaient formés de façon homogène, conformément aux règles de la calligraphie, dans un style pur avec des formes harmonieuses. La forme des caractères des humanistes servit de modèle aux premiers imprimeurs pour réaliser leurs lettres. En revanche, leurs traits n’ont été stylisés qu’à la fin du xviie siècle et leur évolution s’est achevée avec les caractères de Giambattista Bodoni et Didot.

Prenons l’exemple des inscriptions de l’an 114 sur la colonne Trajane à Rome pour expliquer l’inclinaison de la plume : on peut constater (figure 1, gauche) que le O présente une légère inclinaison qui correspond précisément à la position inclinée de la plume large ou du pinceau large ayant servi à dessiner sur la pierre. Une position inclinée de la plume confère aux traits horizontaux du E une épaisseur tout à fait particulière. Plus la plume est inclinée, plus l’épaisseur augmente et il en va de même pour l’axe du O. En inclinant de 45° une plume large, le trait vertical et les traits horizontaux de la lettre E sont de même épaisseur (figure 1, centre).

Figure 1 – De gauche à droite: inscriptions de la Colonne Trajane,

inclinaison de la plume à 45°, inclinaison horizontale de la plume

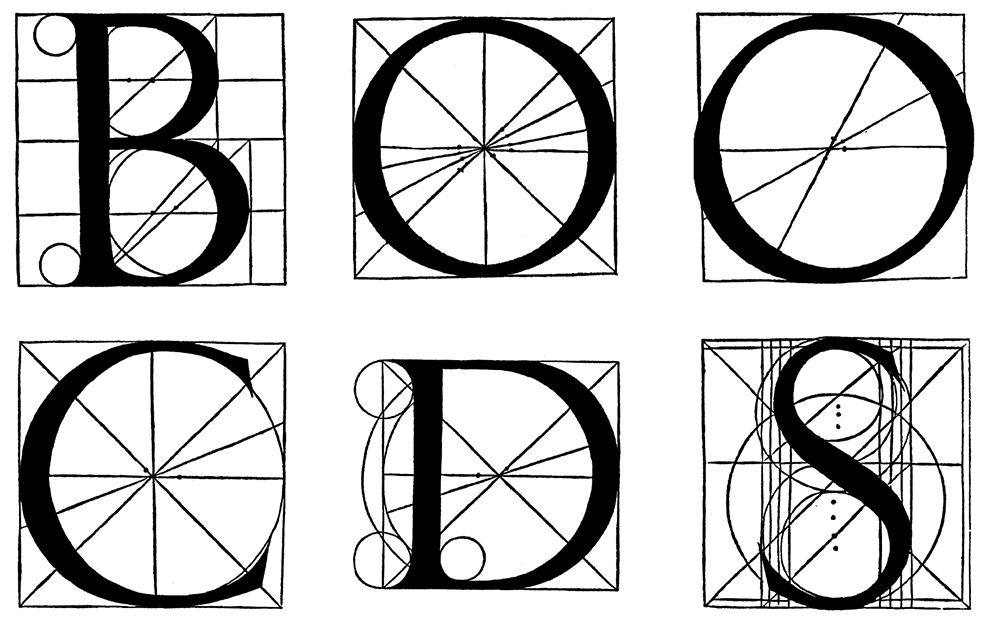

Les humanistes, d’une manière générale, tenaient beaucoup à classer les lettres elles-mêmes en catégories, à diviser l’alphabet en éléments et à rendre chacune des lettres identifiable par sa construction et par des calculs. Cela allait à l’encontre de la nature intrinsèque de l’écriture manuelle puisque les types d’écriture y sont extrêmement variés. Comparons maintenant plusieurs formes de caractères romains imprimés qui ont été déterminantes dans l’élaboration de l’écriture de l’époque. On note que, pour réaliser les caractères, seule la forme des majuscules comptait. En effet, les majuscules possèdent, elles, une forme d’origine géométrique, alors que les minuscules ont été formées à partir de l’écriture manuelle des minuscules carolingiennes.

La modélisation de caractères la plus ancienne dont nous ayons connaissance est celle de Felice Feliciano5, en 1463, qui prit comme modèle les inscriptions de l’Empire Romain. Plus tard, en 1480, Damiano da Moile publia le premier opuscule imprimé sur la composition des caractères romains. En 1509 parut le célèbre ouvrage Divina Proportione de Luca Pacioli. En 1525, parut le livre de Albrecht Dürer, intitulé Underweisung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheit et, en 1529, le Champ Fleury de Tory.

L’opuscule Divina Proportione de Luca Pacioli contient, dans ses annexes, un paragraphe sur la composition des majuscules en caractères romains. En observant de plus près chacune des lettres de Pacioli, on peut constater que la structure de l’alphabet n’est pas uniforme. Pour confirmer ce propos, comparons les lettres D et O. Le O est représenté de deux manières différentes et sa description reste plutôt incertaine lorsque Luca dit, entre autres : « et puisqu’il existe deux façons de former le O, je t’en propose encore une autre qui est, à mon avis, tout aussi parfaite. Choisis la forme qui te semble la meilleure et ajoute un trait en bas du O à l’endroit adéquat pour en faire un Q ». Dans ce même opuscule, Luca Pacioli confronte l’axe incliné du O, qu’il décrit en détail, avec l’axe vertical, qualifié de perfectissimo. Il construit alors — à tort — le D, le C et d’autres lettres semblables également à partir du principe de l’axe vertical (figure 2).

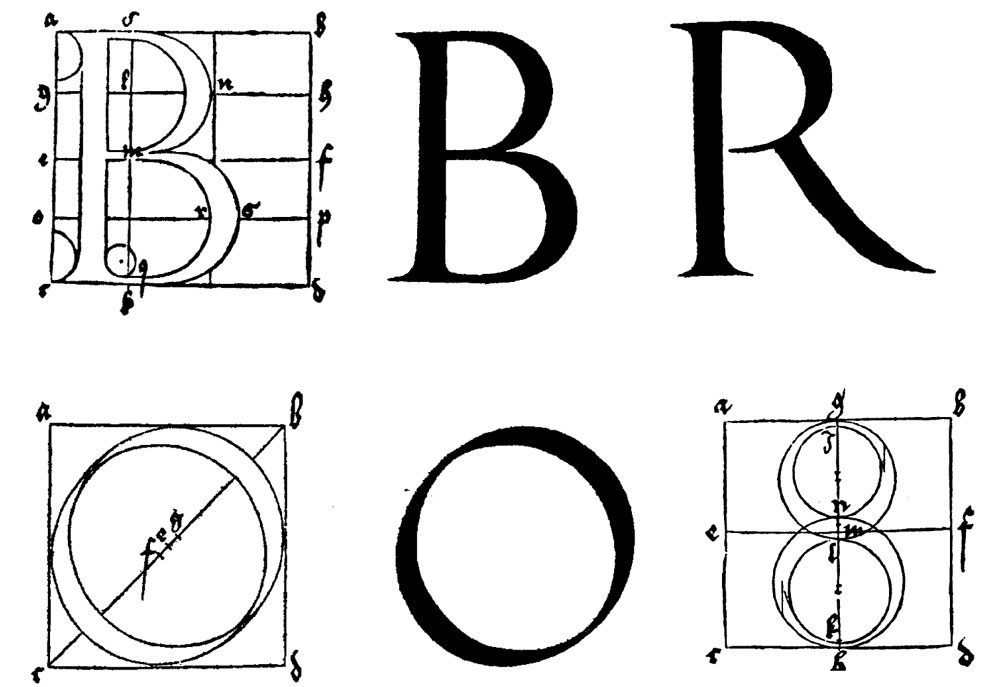

Albrecht Dürer s’est rendu à Venise quelques années avant la parution du livre Divina Proportione de Pacioli et on sait que Dürer, au cours de ce séjour en Italie, s’est intéressé de près à certains problèmes géométriques et au nombre d’or. En octobre 1506, Albrecht Dürer écrivit à son ami Pirckheimer, de Nuremberg, qu’il se rendait à Bologne à cheval « dans le but de se former lui-même à l’art ».

Figure 2 – Extraits de Divina Proportione de Luca Pacioli, 1509

Il se peut que Dürer et Luca Pacioli se soient rencontrés à cette époque. Mais nous supposons que Albrecht Dürer a étudié les différents ouvrages concernant la composition des lettres lorsqu’il a publié son livre Underweisung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheit (Instruction sur la manière de mesurer avec la règle et le compas) en 1525.

À la fin du troisième tome de son Underweysung, Albrecht Dürer, à l’instar de Pacioli, donne des exemples de chaque lettre de l’alphabet sous la forme de caractères imprimés avec la légende correspondante ; Underweysung est le premier livre en langue allemande sur la réalisation du caractère romain. Dans cet ouvrage, le rapport du plein à la hauteur du caractère est de 1/10, excepté dans la conclusion où il est de 1/9. Dürer utilisait les arrondis seulement dans deux cas : tout d’abord dans le cas d’une position horizontale de la plume puis dans celui d’une position inclinée de la plume. Cependant, il n’appliquait pas ce principe au O et au Q alors que Pacioli, pour sa part, utilisait deux formes de O. Si l’on examine la construction des caractères de Dürer (figure 3) et si l’on incline la plume selon un axe i-b et k-f, on constate alors que les horizontales supérieures et inférieures du B et du R sont trop minces. Si l’on compare l’inclinaison du O dont la diagonale est inclinée à 45°, on comprend alors les défauts de la conception des caractères chez Dürer.

Figure 3 – Extraits de Underweisung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheit de Dürer

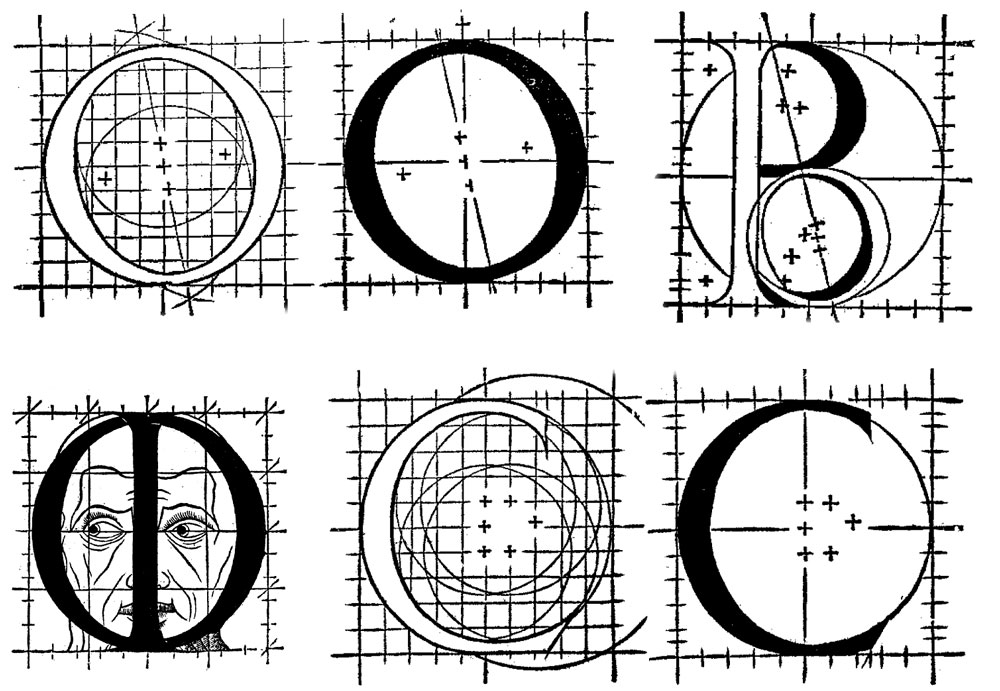

En 1529, Geofroy Tory explique dans son livre Champ Fleury que les deux exemples de Dürer étaient faux. Cependant, il a élaboré deux formes de C et les a dessinées avec un axe incliné « purement latin ». L’alphabet de Tory a en fait une structure homogène. L’axe incliné est bien assorti aux horizontales du E. C’est le cas également pour les lettres arrondies comme le O, etc. L’extrémité des arrondis supérieurs du B, du D et du R est mauvaise. Tory n’a pas réussi le S bien qu’il pensait que la forme de ses caractères était meilleure que celle de Luca Pacioli.

Dans son texte, Geofroy Tory s’est inspiré de la mythologie, en particulier des lignes et des formes arrondies de la déesse IO pour réaliser les caractères romains. Il établit ses lettres selon les proportions du corps humain (figure 4). En 1906, Edward Johnston, dans son traité Writing and Illumination and Lettering, énonce un principe similaire : « le O peut être considéré comme la forme clé d’un alphabet. Si l’on regarde le O et le I de n’importe quel alphabet, on peut en déduire avec quasi certitude la forme des autres lettres ».

Figure 4 – Extraits du Champ Fleury de Geofroy Tory (1529)

L’élaboration des formes arrondies (comme le C, le G, le O et le S) de Feliciano, Pacioli, Dürer et Tory laisse deviner les principes géométriques à partir desquels elles ont été créées. Aucun de ces personnages n’a pris en considération les effets d’optique créés par les différentes formes des lettres : aujourd’hui tout dessinateur accompli harmonise les lettres par intuition en laissant déborder les arrondis supérieurs et inférieurs sur leur ligne respective. La forme des caractères présente des défauts considérables du point de vue de la perception optique de l’épaisseur. Le S est toujours trop fin et de ce fait trop maigre par rapport aux autres lettres. Initialement, l’arrondi était nécessaire quand on utilisait la technique du burin pour l’inscription sur pierre. L’extrémité supérieure et inférieure des caractères romains n’était pas nette. Les caractères étaient plutôt concaves, donnant ainsi un mouvement élégant aux patins, lesquels font regretter toutes les formes de caractères de la Renaissance de Feliciano à Tory. L’arrondi du plein jusqu’au sommet des patins est dessiné au compas. Ces caractères sont formés d’un quart de circonférence alors que les arrondis fins des patins des caractères romains prennent la forme d’une parabole.

Accéder à la suite de l’article.

Magazine

Extrait de l’article État des lieux de la direction artistique en France,

Véronique Vienne, Graphisme en France 2015.

« Au départ, Magazine était un gratuit, chaque numéro étant la responsabilité d’un créatif différent. Parmi eux, des directeurs artistiques de tous genres (Michel Mallard, Christoph Brunnquell, Sophie Toporkoff, Thomas Lenthal, Peter Knapp), des studios (H5, Surface to Air), mais aussi de nombreux graphistes (Loran Stosskopf, De Valence, Laurent Fetis, Antoine+Manuel, Sylvia Tournerie, Change is good, Étienne Mineur). ‹ Notre budget était exactement zéro, convient Cirimele. Pour les créatifs qui faisaient don de leur temps, c’était évidemment une vitrine. Mais quoi ? On travaille trois semaines gratuitement pour faire une chose qu’on ne fera qu’une fois dans sa vie ? › Magazine, pour Cirimele, est dépositaire d’un savoir-faire qui se perd : celui de créer un contenu éditorial qui ne répond pas a priori à une commande.

Magazine est maintenant une publication payante, à dos carré, un objet de collection. Depuis quatre ans (dix numéros), le même directeur artistique, Charlie Janiaut, en assure la continuité graphique. Il a pris le parti d’une couverture avec le titre sur un sticker que l’on peut déplacer à volonté. À l’intérieur, il poursuit la même stratégie qui consiste à séparer les combattants : séparer les mots et les images ! Les articles sont imprimés sur des encarts insérés entre les portfolios. Une solution qui rappelle celle des livres anciens illustrés par des estampes tirées sur des presses spécialisées, puis collées sur des « planches » qui étaient insérées entre les feuillets de ces beaux livres.

‹ Avant, on changeait tout le temps de directeur artistique, mais on finissait par faire le même truc en définitive ›, explique Cirimele, dans un aveu qui réaffirme le fameux épigramme d’Alphonse Karr, ‹ plus ça change, plus c’est la même chose ›. Pour les directeurs artistiques, cette formule résume bien le dilemme qu’ils partagent tous : celui de la réinvention permanente, page après page, numéro après numéro, saison après saison, campagne de pub après campagne de pub, révolution technologique après révolution technologique. Ce qui reste la même chose c’est la physiologie du regard : c’est l’écartement des pupilles des yeux des lecteurs, une distance moyenne de soixante-trois millimètres – la seule certitude mesurable. »

magazinemagazine.fr » target= »_blank »>

Graphisme de 1890 à nos jours – Xavier Senente

Consulter :

→ http://xaviersenente.pu-pm.univ-fcomte.fr/cours/graphisme/REVOLUTION-INDUSTRIELLE.pdf

→ http://xaviersenente.pu-pm.univ-fcomte.fr/cours/graphisme/POST-MODERNISME.pdf

→ http://xaviersenente.pu-pm.univ-fcomte.fr/cours/graphisme/AVANT-GARDES.pdf

→ http://xaviersenente.pu-pm.univ-fcomte.fr/cours/graphisme/APRES-GUERRE.pdf

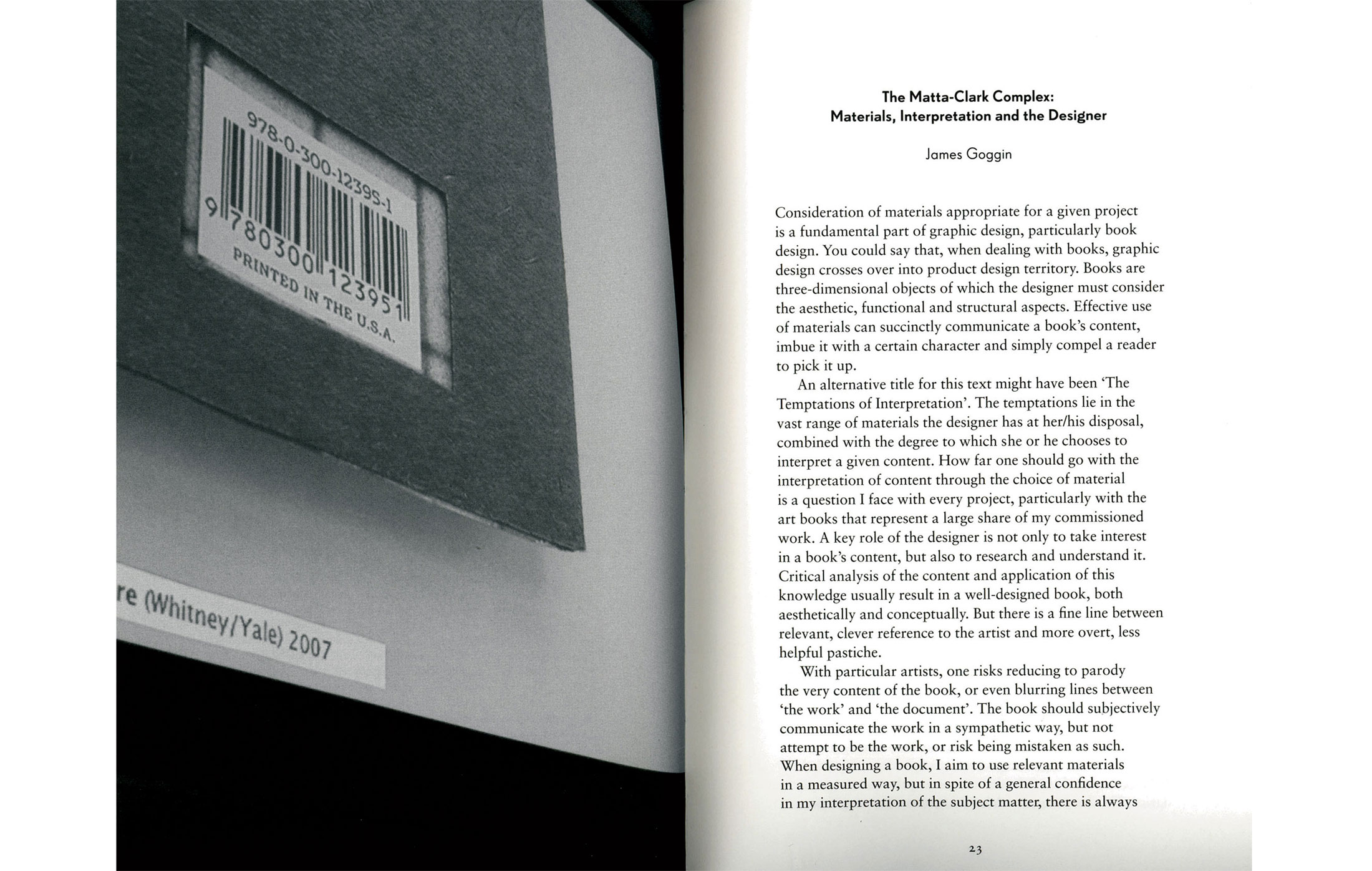

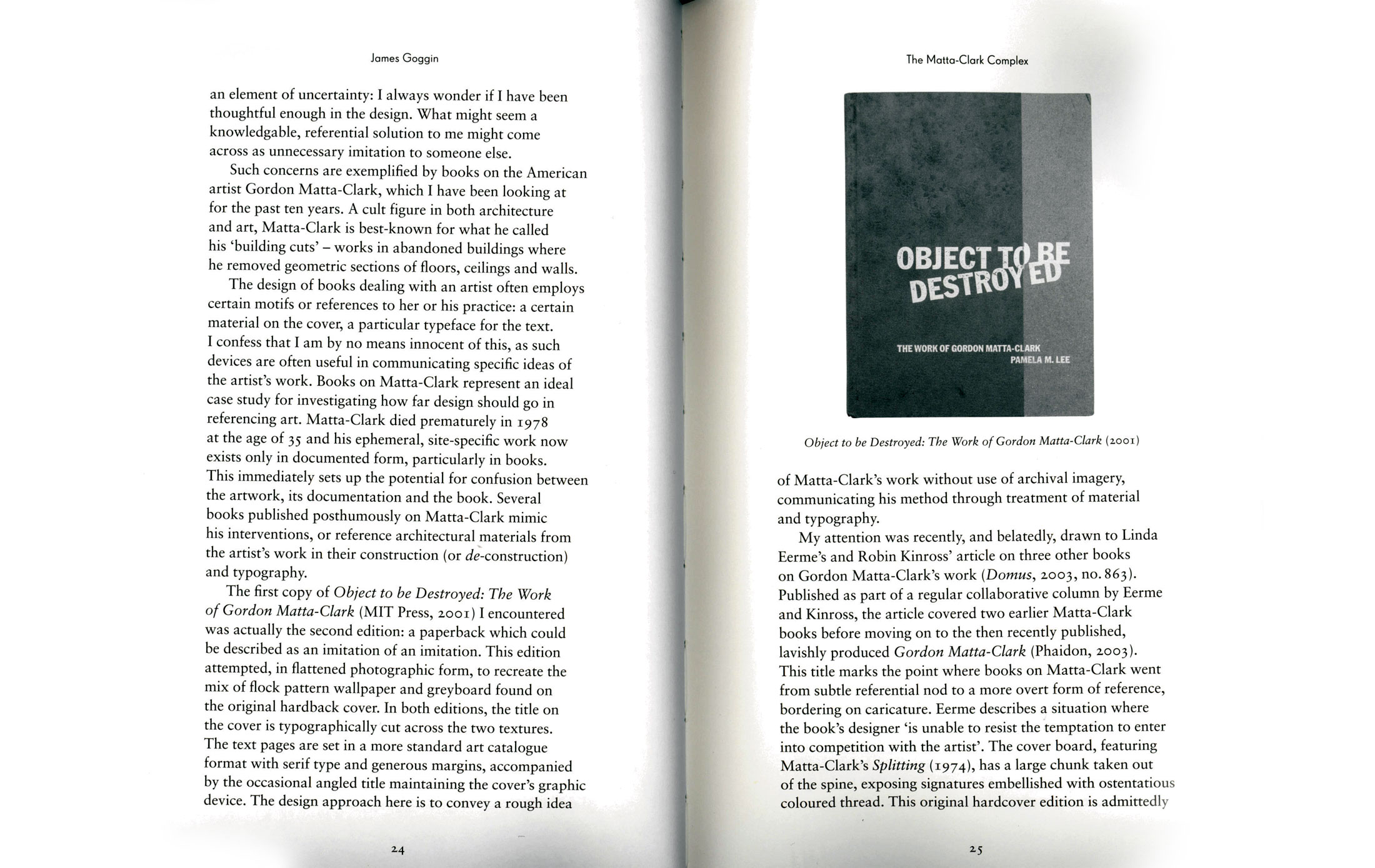

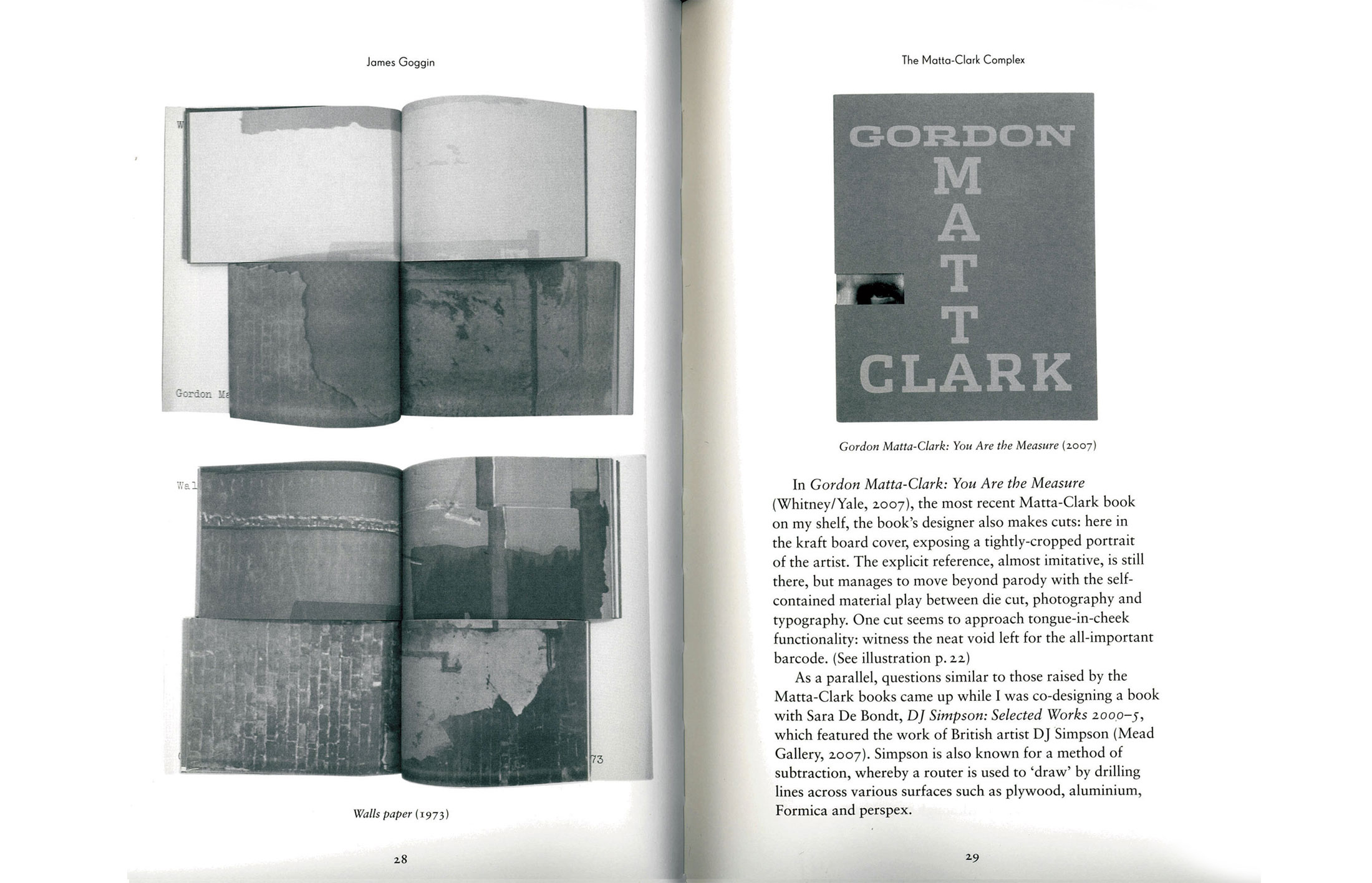

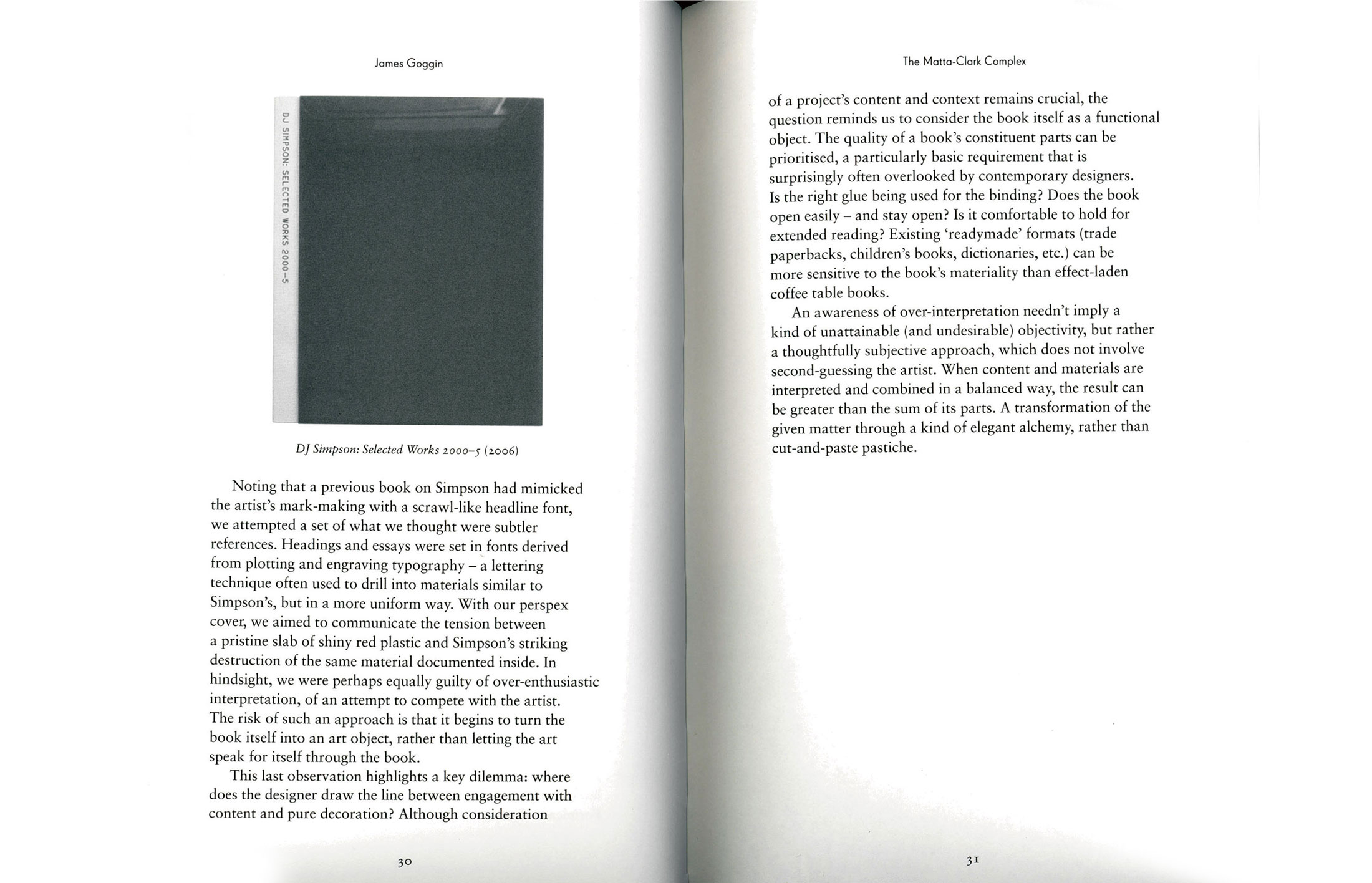

The Matta-Clark Complex – James Goggin

The Matta-Clark Complex: Materials, Interpretation and the Designer, James Goggin

Essai paru dans l’ouvrage The Form of the Book Book,

edité par Sara De Bondt & Fraser Muggeridge (Occasional Papers, London, 2009).

–

Dans ce court essai James Goggin questionne la conception d’ouvrage et la tentation souvent grande des concepteurs à singer par la forme le contenu. Le tout en s’appuyant sur l’exemple des différentes monographies réalisées pour l’artiste américain Gordon Matta-Clark, figure majeure des années 1970 surtout connu pour ses spectaculaires découpes (cuttings) et dissections de bâtiments abandonnés et voués à la démolition.

Esthétique de la métérologie

Metahaven – White Night Before A Manifesto

White Night — Before a Manifesto, Metahaven, 2008.

Ensemble de trois textes critiques sur le design, ses enjeux, son économie, ses politiques.

Une traduction des deux premiers, Surface et Valeur, a été publié dans le N°3 de la revue Back Cover réunis sous le nom La Nuit blanche.

–

Surface

0:00 AM

–

« Nous créons la surface. Les surfaces s’étendent sans fin, dans des proportions qui dépassent les besoins, au-delà de l’offre et de la demande, au-delà du raisonnable. La multiplication des surfaces, c’est-à-dire l’excès d’information, est la nouvelle réalité du design. Son unité de mesure est virtuelle.

La surface n’est pas le territoire. Le territoire est une réalité géographique dont les réserves sont finies. Il peut être convoité et donner lieu à un conflit entraînant une confrontation physique. Rien de tel ne peut arriver sur, ou à propos d’une surface. La surface est au territoire ce que la spéculation du capital est à l’or. La surface peut s’étendre sans limites matérielles, personne n’est sur le terrain pour s’affirmer ni pour imposer son point de vue. Aucune présence ou subjectivité ne s’oppose à son expansion. Si, d’une certaine façon, la surface est un lieu, un espace, le designer en est le géographe.

Le déploiement des surfaces produit de la valeur tandis que leur clôture en assure la sécurité. L’équivalent en design de la production de surface , c’est l’espace ; sur un plan générique, la surface est une projection, un espace mis à plat. La surface est une architecture ultra fine, anorexique.

Sans message ni signification particulière, la surface est la condition initiale qui garantit le devenir virtuel du capital, les profits et la spéculation de valeur. À l’origine, la surface de la publicité dans l’espace public vient s’ajouter assez simplement à l’ensemble des structures historiques de la ville. Et progressivement les surfaces prennent le rôle des fonctions historiques d’agencement du territoire. La ville est le lieu d’un renversement favorable au profit: la multiplication des surfaces permet la croissance exponentielle de la valeur de l’espace public. Par notre seule présence, par notre simple existence dans l’espace public, nous affirmons de fait la visibilité qui donne à l’infrastructure de surface ses droits sur la ville. Ainsi, les habitants des villes sont directement concernés dans les mécanismes de production de valeur.

Muette et disponible, la surface permet une classification selon les informations attribuées à son matériau. Le titane et le plastique produisent des effets différents, de même que l’effet produit par un long marbre noir diffère de celui d’un panneau taché, composé d’éléments discontinus et fragmentés. Une carte de crédit en plastique de type “ Gold ” ou “ Platine ” indique que les qualités informatives annoncées par sa surface peuvent être différentes de sa valeur marchande. En acceptant le sentiment de déception, la surface compense l’absence de valeur.

En associant au krach boursier l’image de l’éclatement d’une bulle, la nature fictive du capital fondé sur les échanges virtuels et la valeur ajoutée apparaît clairement. En termes de surface, l’effondrement des actions est le Creux. Le Creux est une surface sans surface. Il révèle la structure sousjacente, le code-source qui précède la surface. C’est la surface dépourvue de ses effets.

La “ Black card ” d’American Express est une partie de surface strictement réservée à quelques super privilégiés. Au-delà du symbole associé au métal précieux, elle adopte le concept de valeur à un moment crucial : à son état virtuel (ou post-matériel). Fabriquée en titane, la pérennité de la Black Card dépasse sa valeur. Elle contient un univers virtuel avec ses distinctions de classe incluant ses personnels de service et son concierge.

“ La couleur noire remplace l’or ”: ainsi s’affirme, tel un étendard pour la surface, la redéfinition symbolique des élites et du luxe (et son négatif, la pauvreté). Les surfaces noires forment une continuité. Toutes sortes d’objets noirs affectés à différents usages forment un seul continuum pour signifier le “ luxe ” comme valeur. Dans chaque objet pris séparément, la couleur noire est distincte de ses propriétés physiques et transforme la surface en information.

Les surfaces noires sont le cœur financier et culturel de la ville, le tissu urbain qui concentre le pouvoir de décision et l’affectation des moyens, mis en relation avec d’autres centres stratégiques similaires. La victime de la surface est la périphérie (en termes virtuels, elle est hors surface), son existence est niée. Les périphéries débutent lorsque les surfaces commencent à céder. Logiquement, la périphérie ainsi privée de biens virtuels est progressivement dépourvue d’infrastructures. Ce phénomène est strictement parallèle à celui du système de ranking, qui donne davantage d’autorité aux sites fortement interconnectés sur Internet qu’aux pages isolées, perdues aux confins du Web.

Dans la région la plus tendance du capitalisme financier mondial et des services innovants, des travailleurs de l’immatériel étaient réunis autour d’une piscine découverte, aménagée sur le toit d’un complexe réservé à des membres privés. Aux rythmes anonymes et interminables de musique électro, les ouvriers y sirotaient des cocktails (du genre Flirtini). Formés «comme des tueurs», les travailleurs habillés en noir par Comme des Garçons, en Prada noir, en Jil Sander noir, en Burberry noir, en Balanciaga noir, en Dior noir étaient réduits à négocier leur propre croyance. Ils croyaient vraiment appartenir à l’élite. Nulle autre ville n’avait été transformée à ce point par les effets conjugués du travail et du capital. La valeur immobilière délirante a rendu la vie tout simplement impossible. En réponse, la classe créative des travailleurs de l’immatériel s’est engagée dans une fuite en avant : ils ont converti financièrement leur apparence en dépassant virtuellement les limites de leur classe. Les travailleurs de l’immatériel étaient designers. Ils faisaient des surfaces. Ils consommaient et produisaient sur le même plan, c’était la surface. La surface lisse de l’eau dans la piscine de toit, le béton nu, comme les surfaces des murs de Mies. Les sacs noirs. Les vêtements et chaussures en cuir vernis noir. Les téléphones Blackberry (noirs, bien sûr). Les économiseurs et les interfaces des Blackberrys.

Constituée sur la dette, la nouvelle élite était en noir, et vivait dans les logements auparavant destinés à l’habitat social. Devenue vieux jeu, l’ancienne élite comptait sur l’or, les diamants, les titres de noblesse, la chasse à courre, et utilisait des mots comme «grotesque». Elle vivait dans des monuments. La surface de communication, la surface active des écrans est définie par sa capacité à rendre visibles des échappées vers des mondes virtuels. En l’absence de message, le système maintient ses repères et conserve des images par défaut. Les téléphones portables, qui ressemblent à des bijoux minimalistes, sont habités par des mondes complexes rendus visibles par la surface de leur écran. En réalité, les portables ne sont plus des téléphones puisqu’ils servent aussi à faire des e-mails et à accéder au Web. Ce sont des agendas, des calculettes, des réveils, des appareils photo, des lecteurs vidéo et des consoles de jeux. Il n’y a pas de différence fondamentale entre la «surface-téléphone», qui permet d’organiser l’information ou de gérer des relations sociales, et la «surface-cartede-crédit», qui permet de commander maîtres d’hôtel et concierges. » […]

– Metahaven cit. White Night — Before a Manifesto / Surface –

« Si la production de valeur est ainsi liée à la marchandise, le design l’a pourtant étendue depuis longtemps à la totalité de l’environnement. C’est ce phénomène que j’aimerais aborder à présent, au travers d’une dimension qui relève en propre du design graphique : la surface. En 2008, Metahaven publie un texte sous la forme d’un manifeste intitulé white Night Before a manifesto, dans lequel est abordé, à la lumière de l’économie politique du signe, le rapport entre valeur et surface, cette dernière étant entendue comme lieu de l’exposition de l’individu aux signes du capital.

Avec une certaine ironie, le designer graphique est identifié à un technicien de surface. “ Nous designons de la surface. […] La multiplication de la surface, ce qui se traduisait auparavant par une surcharge d’informations, est la nouvelle réalité du design. Son unité de mesure est virtuelle. ” La notion d’environnement – dont on ne soulignera jamais assez l’importance en design – est alors interrogée sous cet angle. “ La ville devient la source de profit d’un maillage virtuel : la multiplication des offres de surface pour le développement exponentiel de la valeur extraite de son espace public. De par notre présence en public, notre simple existence, nous ratifions déjà automatiquement la légitimité de cette infrastructure dans la ville. Les citadins sont, à travers ce mécanisme, directement partie prenante dans la question de la production de valeur. ”

Que le design soit publicitaire ou non n’a pas d’importance ici, car, en dernière instance, le design graphique reste un rapport de la valeur à la surface. Et c’est peut-être sur les fausses enseignes de magasins, cafés et restaurants plaquées sur des façades à l’abandon lors de la tenue du G8 en juin 2013 dans le comté de Fermanagh en Irlande du Nord que ce rapport s’exprime de la manière la plus cynique. Car le mimétisme de ces surfaces en trompe-l’œil, opposées à la précarité économique et sociale de l’environnement dans lequel s’est tenu le Forum, ne relève plus de la métaphore ou d’une des autres figures de style auxquelles nous a habitués l’image publicitaire. Il n’a plus d’arguments à avancer ni de message à faire passer, il assume la supercherie de manière “ décomplexée ” – un terme que la politique a désormais généralisé. Mais ce cache-misère maladroit n’a pourtant produit qu’un effet inverse : attirer l’attention sur la misère locale. Marx peut bien se retourner dans sa tombe, personne n’est plus là pour l’entendre.

Ainsi, l’articulation de la surface à la valeur n’est jamais aussi visible que dans l’espace urbain, réduit, à la manière d’une pellicule photo, à son exposition. Qu’est-ce qu’une image, sinon une surface multipliée par une durée ? Privez l’image de l’un de ses cadres de perception a priori que sont l’espace et le temps, ou bien, plus simplement, de son public, et, à la manière de cet arbre qui tombe dans la forêt sans personne pour l’entendre, dont Berkeley nous disait qu’il n’existe pas, elle disparaît.

La présence du design dans l’espace public est abordée par le manifeste First Things First, mais n’est envisagée que dans sa forme publicitaire. Or, la valeur qu’exprime la surface n’a pourtant jamais échappé aux politiques publiques, et la convergence des signes publicitaires et des signes dits “ d’utilité publique ” est là pour témoigner d’une question qui se pose avec de plus en plus d’insistance : celle du transfert feutré des logiques publicitaires aux stratégies de mise en scène du pouvoir par la marque. »

– Vivien Philizot cit. La surface et la valeur : nuit blanche avant un manifeste –

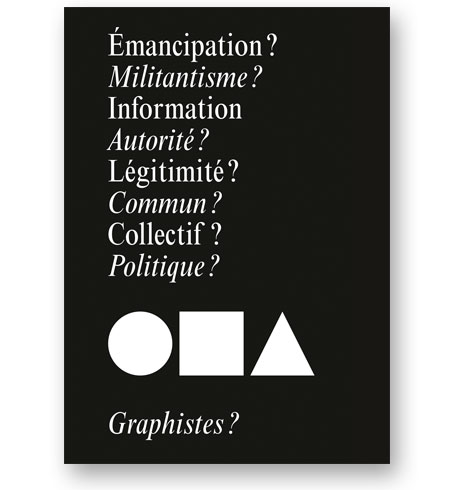

Formes politiques ? – Mateo Broillet

Formes politiques ? – Mateo Broillet

→ Consulter le mémoire

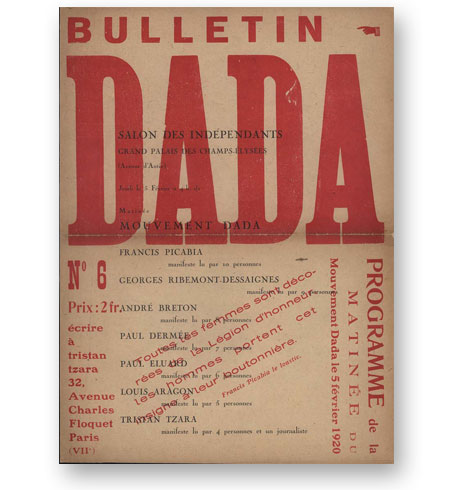

Dada – Bibliothèque Numérique

Dada – Bibliothèque Numérique

→ Consulter les nombreux ouvrages

Jan Tschichold te parle de typographie

Traduction de Françoise Granjean & présentation de Gérard Blanchard. Jan Tschichold parle de typographie.

In: Communication et langages. N°63, 1985. pp. 54-70.

–

« Les deux personnalités qui ont marqué la typographie du XXe siècle sont Stanley Morison et Jan Tschichold. » C’est ainsi que commençait un article sur le grand graphiste allemand publié dans le N°25 de la présente revue. L’apport aux métiers de la chose imprimée de ce créateur est en effet capital. Et justifiait, pour le lecteur français, cette seconde étude.

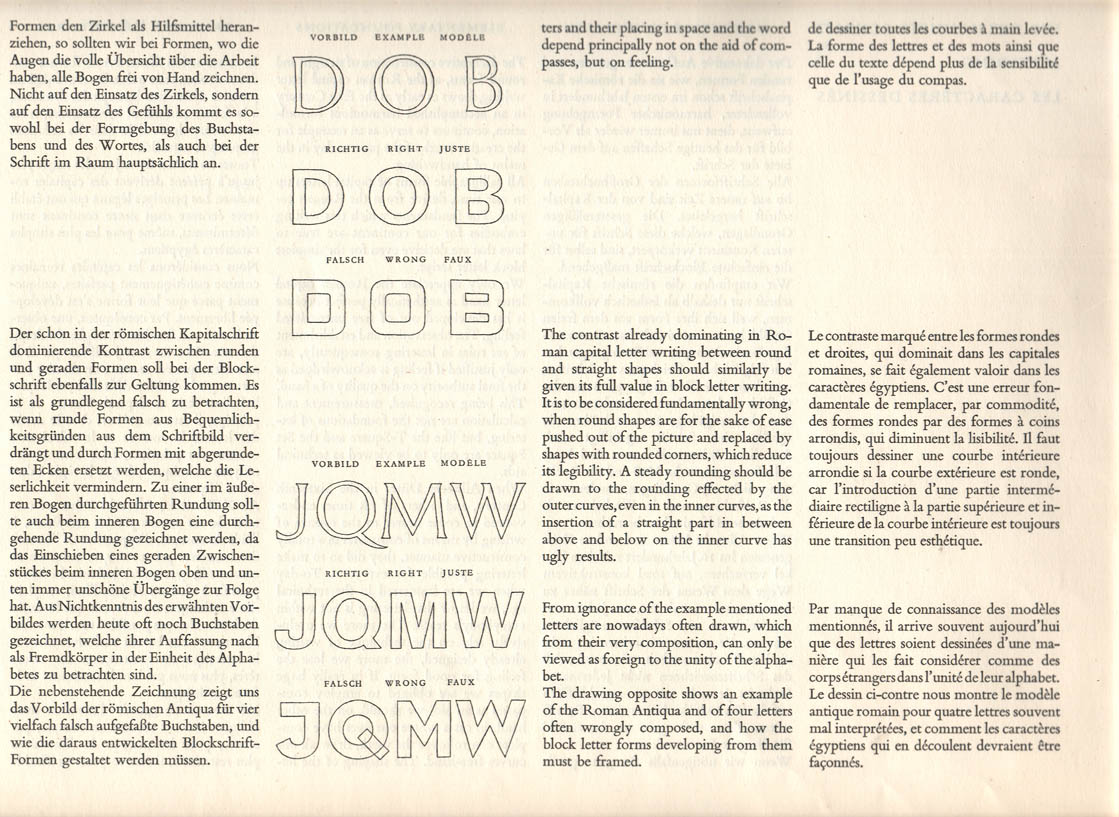

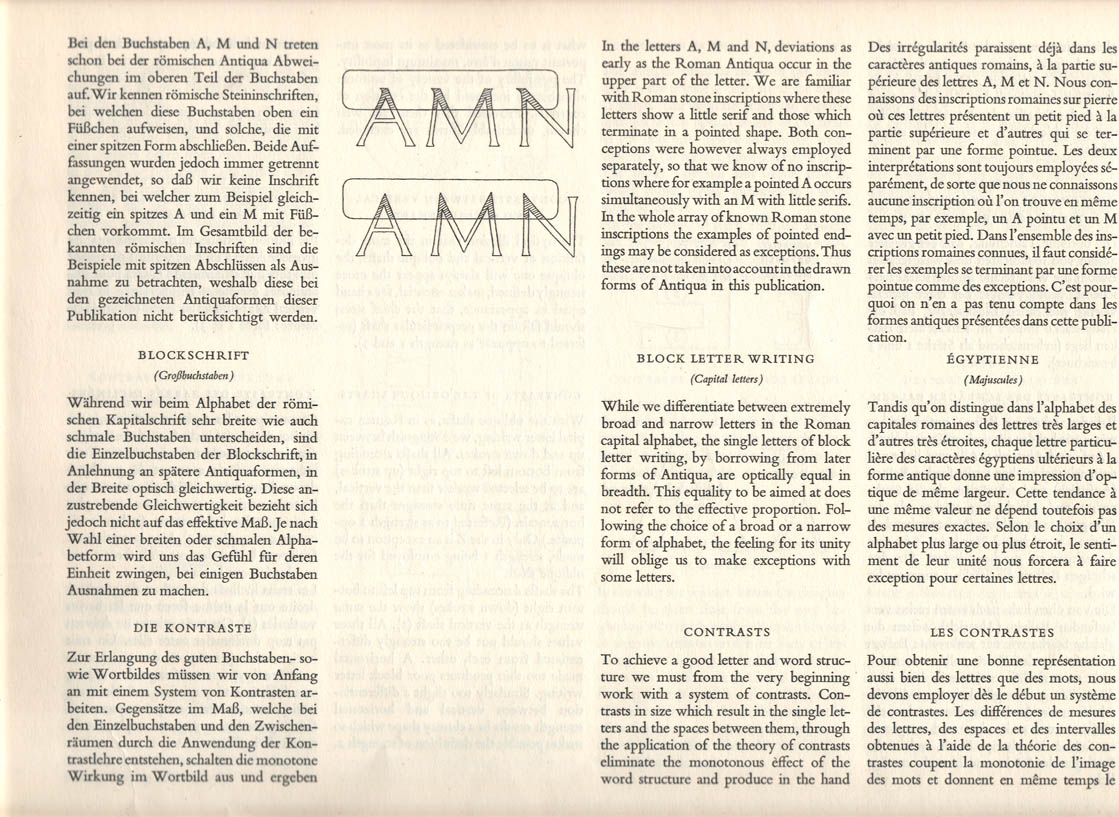

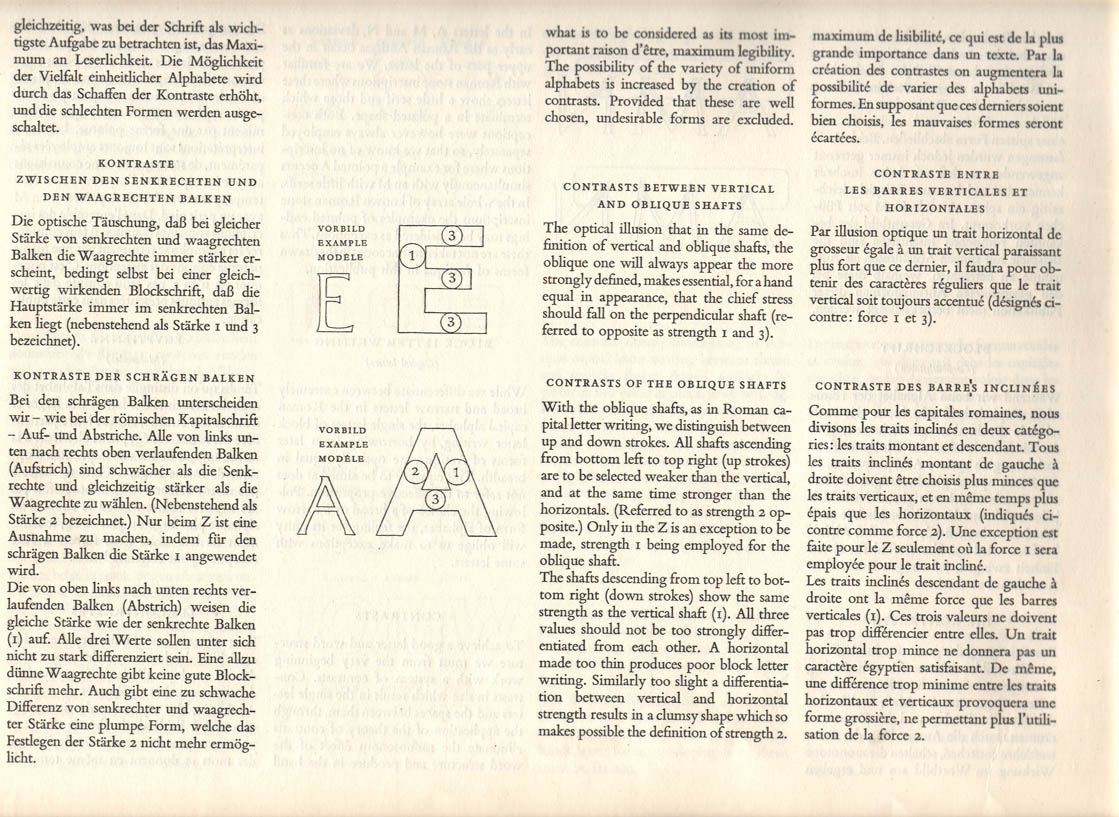

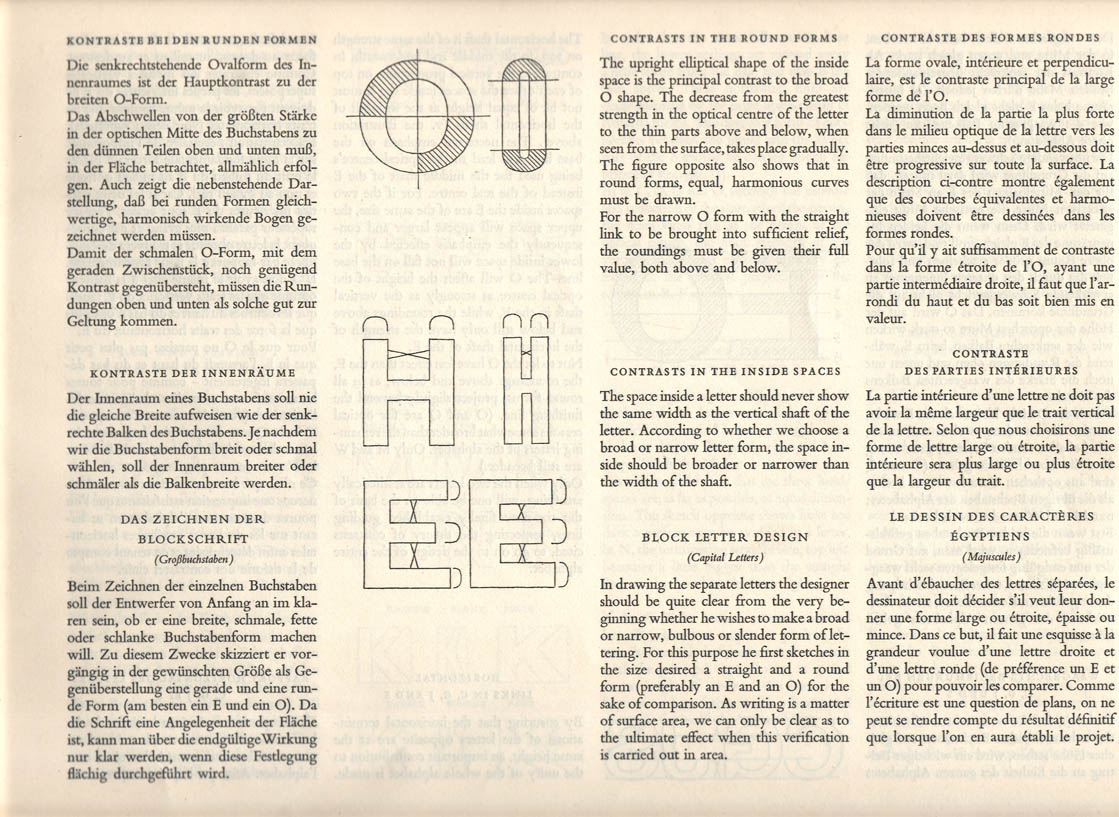

« […] Tout d’abord Tschichold constate que “ les formes classiques de lettres sont restées jeunes et pleines de vitalité ” malgré les diverses variantes redessinées par Rudolf von Larisch (dès 1910) et ses contemporains. “ Une forme personnelle de lettre de n’importe quelle période a toujours pour point de départ une forme classique […]. Chaque personne qui dessine ou peint des lettres devrait aller tout de suite aux meilleures sources et les étudier soigneusement […]. Chaque style de dessin est soumis à sa propre loi, sa propre forme définie […]. Les proportions changent avec chaque style de lettre […]. De tout temps c’est l’œil humain, un œil extrêmement sensible et expérimenté qui a trouvé les proportions déterminées des styles de lettres […]. Le compas et la règle sont de bons auxiliaires techniques mais ce ne sont pas eux qui créent les formes […]. On a tenté de réduire et de figer les formes de lettres en quelques rapports numériques simples ou dans des constructions géométriques faites au compas […]. Les célèbres lettres de Luca Pacioli (1509) et celle de Durer (1525) ne sont pas les meilleurs modèles […]. L’œil seul et non l’esprit peut créer et percevoir l’harmonie d’une lettre. ”

S’ensuit une série d’exemples, pris dans des logotypes contemporains, qui sont vivement critiqués pour des raisons précises. “ Dans un groupe de lettres, aucune lettre — conclut-il — ne doit se détacher des autres, telle est la règle la plus importante. Même un dessin de lettre très ordinaire demande une certaine unité et une harmonie dans tous ses détails. Lorsqu’on parle de bonnes lettres, cela signifie plus qu’un ensemble composé de lignes. Tout le monde ne reconnaît pas l’importance des formes internes, la forme des espaces blancs, en négatif, au cœur de la lettre. Une lettre parfaite a toujours des espaces internes très beaux. Le mouvement et la silhouette de ces espaces doivent être aussi purs, simples et nobles que ceux des formes pleines. ”

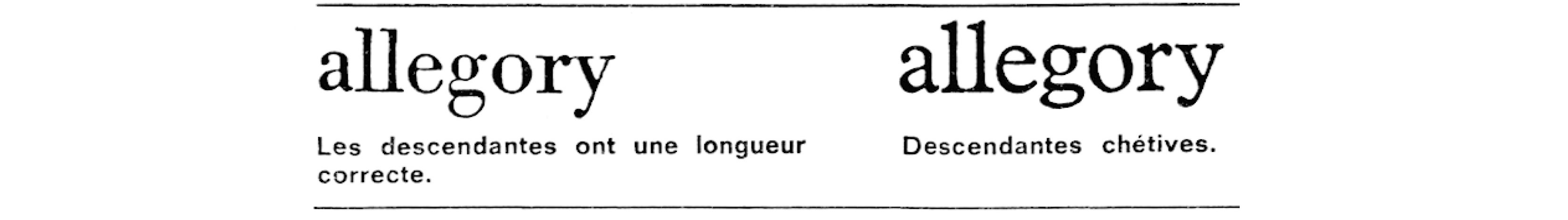

Tschichold, à propos de ses exemples, parle de l’image du mot et de ce qui la conditionne : “ la relation équilibrée entre les largeurs de toutes les lettres de bas de casse ” (minuscules), et “ la longueur des ascendantes et descendantes par rapport à la hauteur du n… ” Les ascendantes et descendantes d’un style de lettres caractérisent l’image d’un mot. Si les ascendantes et descendantes sont trop courtes, l’image du mot n’est plus nette […]. Une belle lettre doit être claire et compréhensible… Les descendantes ne doivent pas être plus courtes que les ascendantes. ” Tschichold remarque qu’historiquement, il n’y a pas de rapport entre capitales et bas de casse ; les formes que nous utilisons sont issues de la Renaissance. “ Bien sûr, les capitales sont, et doivent être, toujours un peu plus épaisses que les minuscules, mais cela ne doit pas sauter aux yeux, on ne doit le découvrir qu’en les mesurant. ” Les nombres — “ …ils ont des ascendantes et des descendantes tout comme les minuscules. Bien entendu, il est quelquefois opportun d’utiliser des dessins de nombres de hauteur égale, comme dans une ligne de capitales, mais ces occasions sont rares. Un nombre avec des ascendantes et des descendantes n’est pas seulement plus joli, mais aussi plus lisible si on l’utilise avec des formes anciennes de bas de casse. ” Ainsi Tschichold met en évidence l’hétérogénéité des formes de notre écriture. “ Ce n’est qu’après une étude minutieuse et beaucoup de pratique de recopiage que l’on peut saisir l’importance vitale de chaque détail et de la spécificité de chaque lettre au sein de l’alphabet tout entier. ”

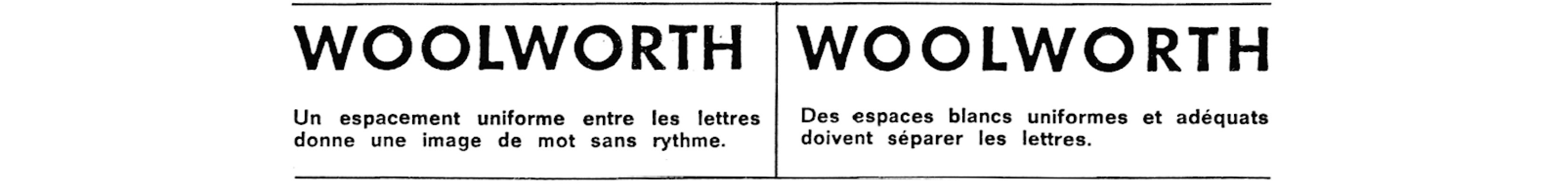

L’espacement visuel des lettres

La spécificité des capitales pose donc un problème très différent dans leur composition de celui posé par les bas de casse. “ Ce qui compte c’est l’espacement visuel des lettres. ” Premier principe : “ On ne doit pas altérer les lettres ”, d’où il ressort qu’il vaut mieux les interlettrer que de les serrer. “ L’espacement équilibré des lettres sans-serif est plus difficile à réaliser car la moindre faute paraît accentuée. ” Le O ainsi que les lettres ouvertes (L ou V) posent des problèmes. “ Si on place la lettre voisine suffisamment loin du O de façon à ce que l’espace blanc qui borde la circonférence du O soit optiquement égal au blanc intérieur, le trou disparaît alors. J’appelle ce procédé neutralisation. L’espacement minimum entre les capitales doit toujours respecter cette valeur optique… ”

Le “ NUN ” (en capitales), comme le mot “ nun ” (en bas de casse), doit être disposé de façon à ce que les six lignes parallèles soient à peu près à égale distance les unes des autres.

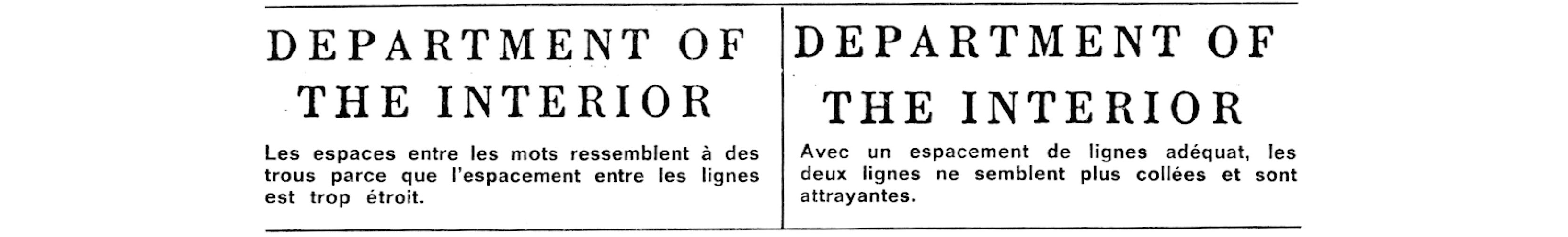

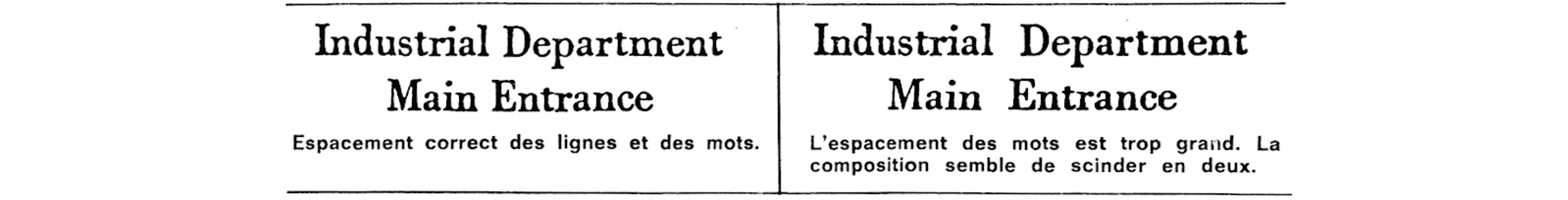

Ce principe, selon Tschichold, permet d’obtenir un “ rythme harmonieux ”. “ En règle générale, pour que les capitales soient vraiment harmonieuses, elles ne devraient jamais paraître emmêlées par manque d’espacement même si elles ne sont pas composées de lettres ouvertes. Entre les mots, il faut mettre une distance équivalente à celle de la largeur d’un I, en comptant, en plus, bien sûr, les espace cements accompagnant la lettre. ” Pour Tschichold la règle de la distance d’un O ou d’un N n’est pas bonne. Mais “ à un espace cernent plus large des lettres doit correspondre un espacement plus large des mots ”. La ponctuation des capitales “ n’est pas réellement indispensable ”. Si l’on met un point, celui-ci ne doit pas être collé. Les barres à la place des points appartiennent aux styles gothiques (schwabacher et fraktur). “ …la hauteur de la lettre et l’espace entre les lignes de capitales doivent être proportionnels […], la distance entre les lignes équivaut à la hauteur des lettres […] et ne doit jamais être inférieure […]. Une autre bonne proportion est 1 à 2, l’espacement des lignes est alors exactement le double de la hauteur, des lettres. ”

En ce qui concerne le bon usage des bas de casse, Tschichold fait d’abord remarquer que “ nous sommes trop conditionnés par la valeur médiocre des dessins de lettres qui nous entourent pour noter les défauts dans les images de bas de casse… ”. Autrefois “ les lettres bas de casse n’étaient pas aussi rapprochées les unes des autres qu’elles le sont maintenant […]. Les maîtres du dessin de la lettre d’autrefois appliquaient la règle suivant laquelle tous les traits de base d’un mot devaient être placés à égale distance les uns des autres. De nos jours, on n’en tient pas compte […]. La règle d’autrefois reste pourtant valable. Ce n’est qu’en la respectant qu’on arrivera à éliminer les vides créés par les lettres k, r, t, v, w, x y, z ou les trous résultant de l’emploi de b, d, o, p, q. ”

L’espacement des lettres bas de casse devrait toujours être l’espacement normal, car l’irrégularité dans leur contour est plus grande que dans celui des capitales […]. Grâce à leur forme caractéristique, les mots en bas de casse sont beaucoup plus faciles à percevoir que les mots en capitales. ” Tschichold alors se lance dans la démonstration que connaissent bien les lecteurs de Communication et langages, et qui est celle de la lecture des lettres par le haut. “ Le cerveau capte la silhouette, l’ensemble des mots composés en bas de casse, alors qu’il déchiffre lettre par lettre les mots en capitales. Mais nous ne lisons pas que la silhouette. On peut prouver facilement que l’œil capte la partie supérieure de l’image du mot […]. Ce que nous lisons dans une lettre, ce sont ses traits caractéristiques et non les traits communs à l’ensemble des caractères de l’alphabet. ” Quant à l’espacement entre les mots, selon Tschichold, il est toujours trop grand ; il devrait être “ à peu près deux fois le tiers de la hauteur du n […]. Ce qui compte dans tout cela, c’est la valeur optique de l’espace » Le plus petit espacement des lignes — interlignage — est celui dans lequel les descendantes de la ligne supérieure touchent les ascendantes de la ligne en dessous […]. L’espacement des mots est considérablement plus petit que l’espacement des lignes. ”

Voilà, quelques rapides extraits d’un «bon sens» dicté par la longue expérience d’une manipulation exigeante. Ce sont des conseils pratiques avec la démonstration de bons et mauvais exemples opposés. Cela part de l’image de mot, du logotype pour arriver aux lignes et à la composition. […] »

–Consulter l’intégralité de l’article–

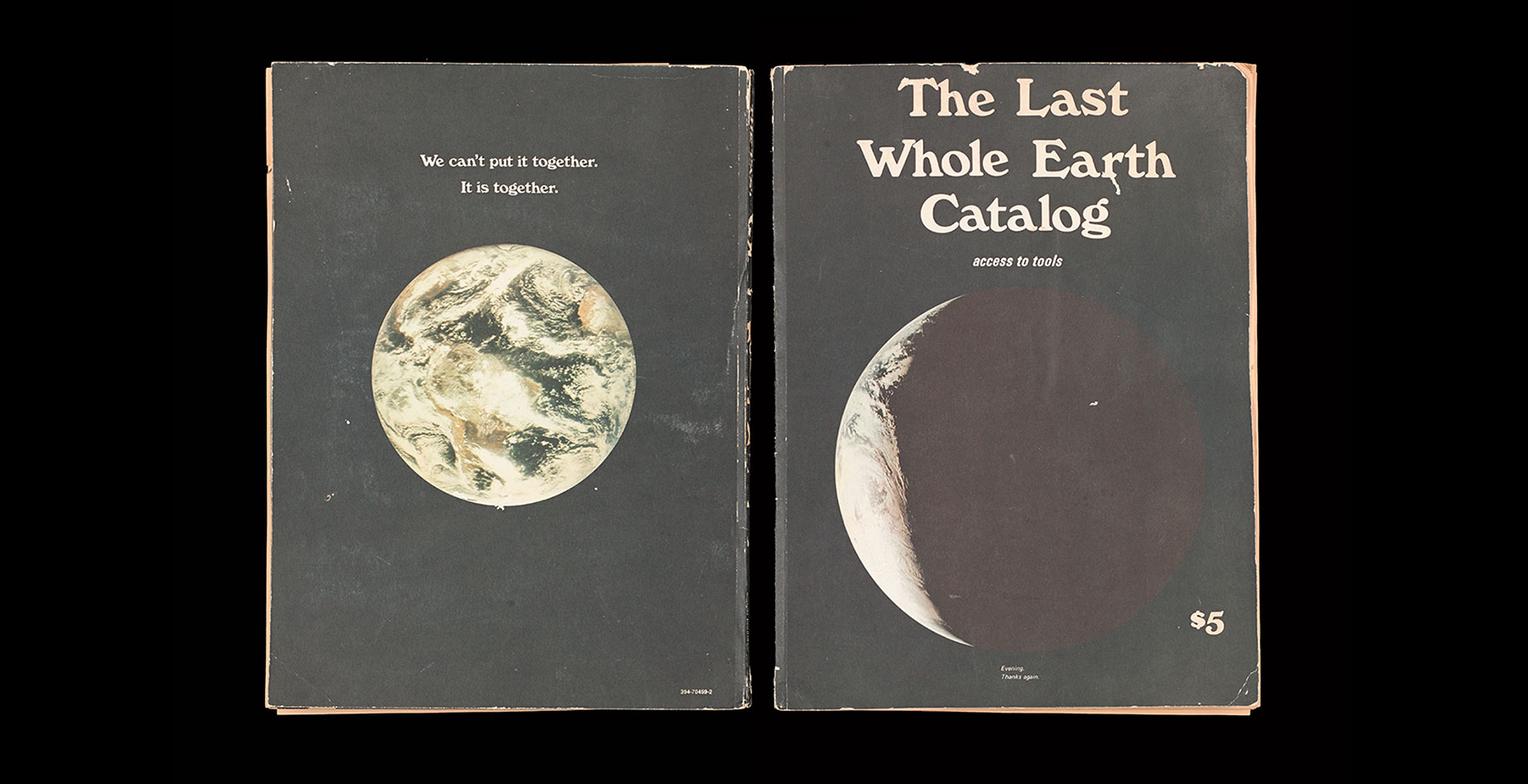

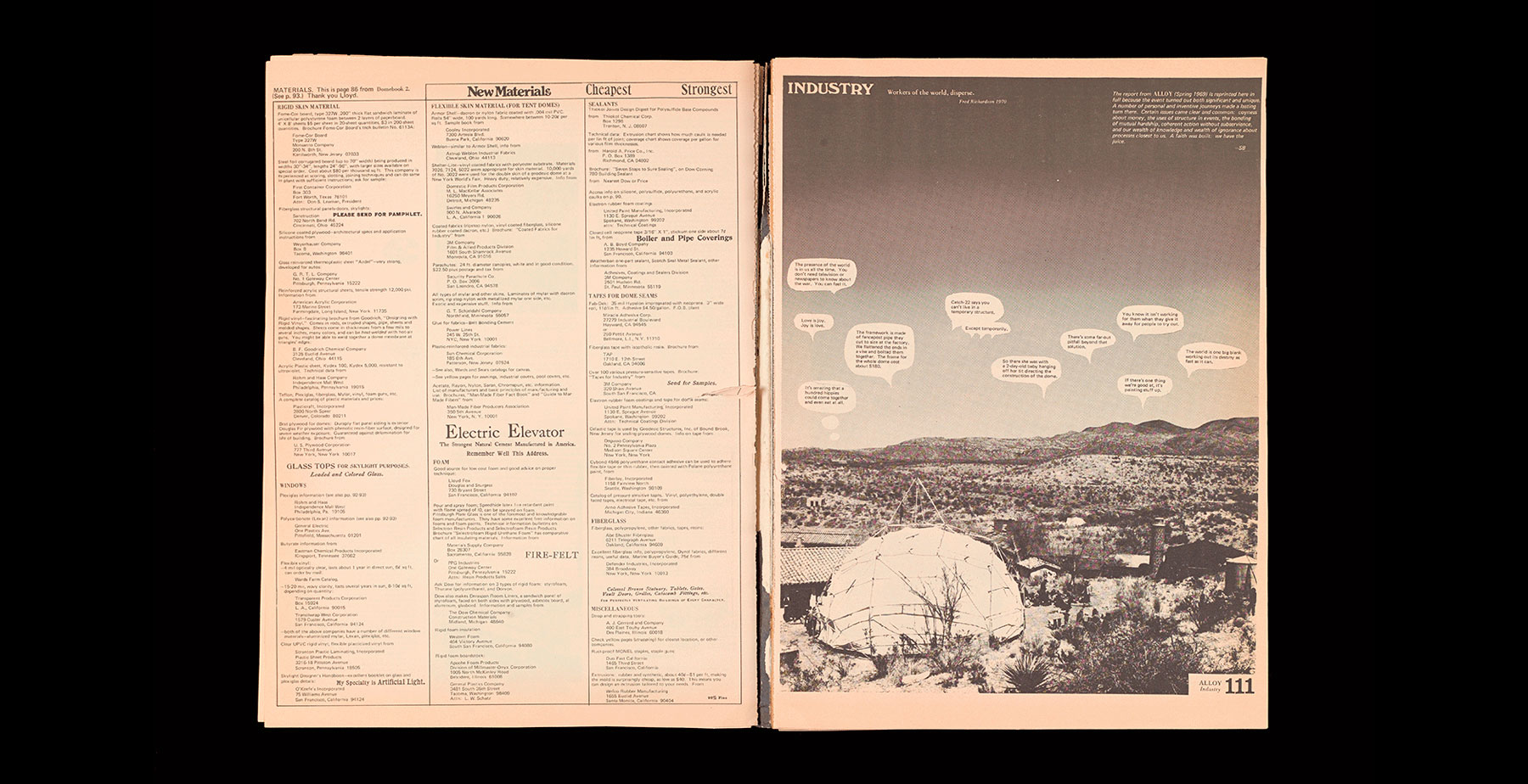

The Whole Earth Catalog

« La culture libre, tout comme l’informatique, puise ses origines dans l’évolution des communautés hippies au début des années soixante-dix. En effet, les valeurs de cette contre-culture et les théories cybernétiques de Norbert Wiener ou Marshall McLuhan ont bon nombre de points en commun. La quête spirituelle hippie qui cherche à élargir le champ de la conscience et à inventer de nouvelles manières de se lier aux autres — à travers les drogues psychédéliques par exemple — a trouvé une résonance dans les théories de village global. C’est par exemple avec l’emblématique Whole Earth Catalog de Stewart Brand que commencent à se rencontrer contre-cultures et technologies numériques. En effet, véritable préfiguration de ce que deviendra l’internet, le Whole Earth Catalog propose un ensemble de références théoriques, techniques et pratiques destiné à un mode de vie créatif et autosuffisant. Chaque nouvelle édition du catalogue était augmenté de commentaires, suggestions et remarques de ses lecteurs.

Vêtements, livres, graines y étaient catalogués, mais aussi des références scientifiques et technologiques. Stewart Brand considérait l’outil informatique comme un «nouveau LSD» dans le sens qu’il offrait autant de possibilités d’émancipation et d’ouverture de la conscience que les drogues psychédéliques. Brand a parla suite prolongé son projet avec le WELL, un espace de discussion numérique autour des contenus du Whole Earth Catalog, transposant ainsi l’esprit communautaire hippie vers des communautés numériques, fondées sur des principes d’ouverture, de partage, d’autonomie, de génération de liens sociaux et de production collective de biens communs. […] »

– Étienne Ozeray cit Pour un design graphique libre –

« We can’t put it together. It is together. »

–

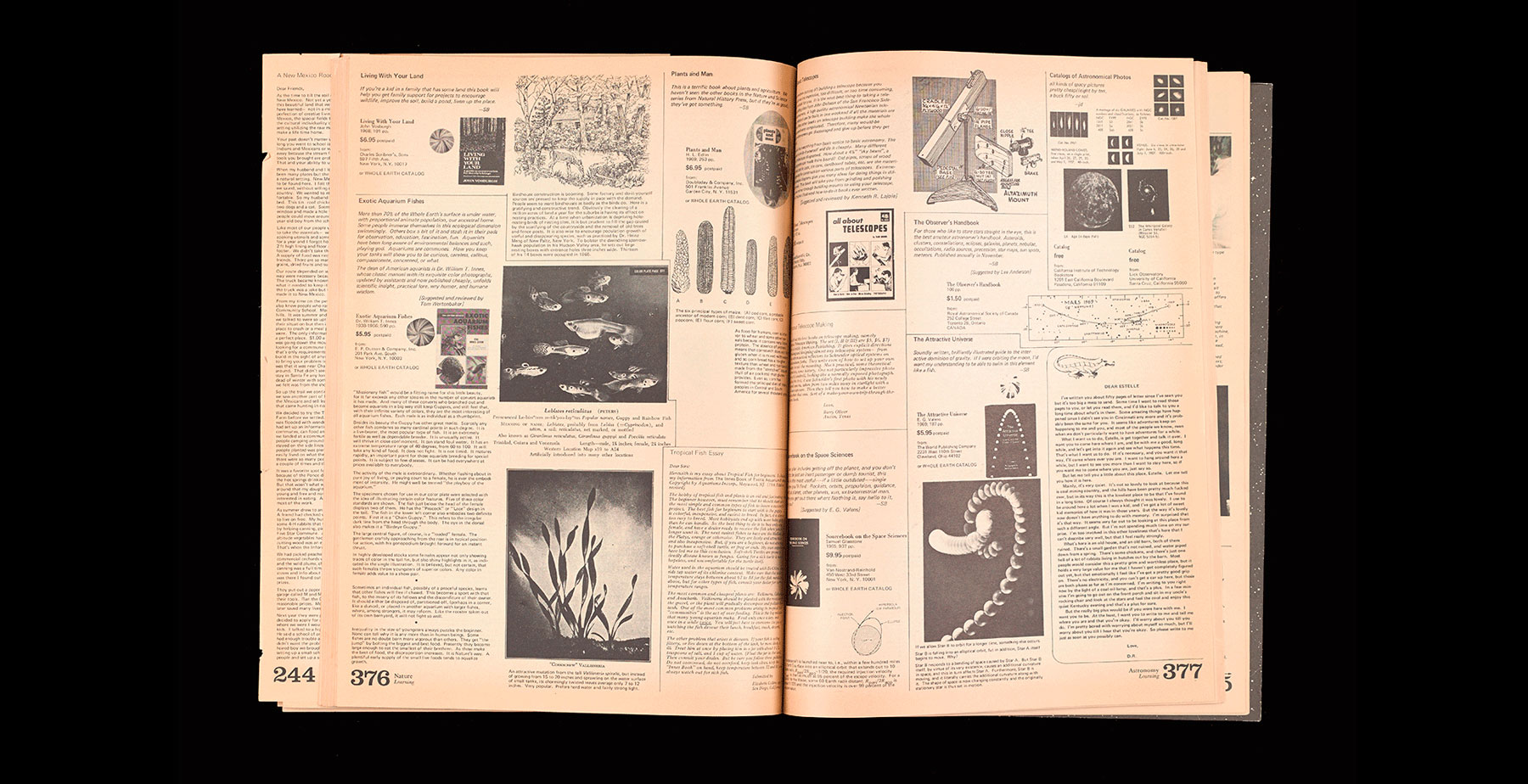

« Inscrites en quatrième de couverture au-dessus d’une photographie de la terre prise depuis la lune, ces deux phrases clôturent l’édition de juin 1971 du Whole Earth Catalog. Cette parution est la dernière d’une série de publications menée par Stewart Brand et son équipe depuis l’automne 1968, trois années durant lesquelles sont diffusés cinq Whole Earth Catalog et dix Supplement. Titrée The Last Whole Earth Catalog et sous-titrée Access to Tools comme pour chaque livraison, l’édition se présente comme un catalogue d’informations sur différents articles disponibles à la vente en suivant une structuration qui ne changera que peu pour l’ensemble de ses occurrences: «Understanding Whole Systems», «Shelter and Land Use», «Industry and Craft», «Communications», «Community», «Nomadics» et «Learning», chacune composée d’un ensemble individualisé d’informations textuelles et visuelles. Jouant de l’ambiguïté du terme «catalogue», le Whole Earth Catalog n’est pas le rassemblement, la description ou l’inventaire des choses du monde dans le but d’une fixation totalisante. L’absurdité et l’inévitable caractère d’incomplétude d’une telle entreprise sont d’ailleurs marqués de manière définitive par la phrase-slogan de 1971. Le catalogue tel qu’il est conçu dès son origine est en fait pensé comme un système de regroupement d’informations et comme un moyen de diffusion et d’accès à des articles (livres, appareils, outils, fournitures, etc.) jugés nécessaires pour une nouvelle compréhension et appréhension du monde. Chacune des catégories du catalogue est ainsi révélatrice d’une volonté certaine de lier apprentissage indépendant (Quels sont les lieux où se procurer telle ou telle information sur tel ou tel sujet?), interrogation environnementale globale (Comment certaines propositions théoriques permettent à l’homme d’accéder à une nouvelle compréhension de son environnement?) et pratique technique (Comment en fonction des dernières avancées technologiques l’homme peut agir de manière autonome et en étant conscient de son impact sur cet environnement?)

Prenant en charge des interrogations et des réflexions alors en plein essor, le Whole Earth Catalog, installé dans les locaux du Portola Institute à Menlo Park en Californie, se propose d’être un lieu de rassemblement et de transmission, une forme d’émetteur-récepteur de tendances environnementales, scientifiques, technologiques et sociétales. Il se veut un capteur et un diffuseur d’informations rassemblées afin de permettre une mise en réseau et une forme de collaboration entre équipe de rédaction, lecteur, producteur et utilisateur. Érigée en principe de fonctionnement, cette orientation se trouve affirmée en ouverture de chacune des livraisons:

Le Whole Earth Catalog fonctionne comme un dispositif d’évaluation et d’accès. Avec lui, l’utilisateur pourra mieux connaître ce qu’il est bon d’avoir ainsi que où et comment se le procurer. Un article est listé dans le Catalog s’il est jugé: 1) utile en tant qu’outil, 2) approprié pour l’éducation indépendante, 3) de haute qualité ou à bas prix, 4) facilement disponible par courrier. Les listings du Catalog sont continuellement révisés en accord avec l’expérience et les suggestions des utilisateurs et de l’équipe du Catalog.

En s’appuyant sur un fonctionnement collectif, le Whole Earth Catalog est ainsi lui-même un outil dédié à la mise à disposition des informations nécessaires à l’implantation et à la viabilité des communautés autonomes qui se forment depuis la fin des années 1950 aux États-Unis, mais aussi à la mise en relation de groupes sociaux aussi différents que les hippies, les étudiants, les biologistes et les ingénieurs informaticiens.

C’est en suivant ces prérogatives qu’on trouve dans le Whole Earth Catalog tout autant des extraits de livres de Richard Buckminster Fuller ou sur l’art du Tantra que des chroniques sur des manuels de construction de cabanes en rondins de bois, des photographies issues d’un livre sur les formes géométriques des coquillages, des indications sur le moyen de se procurer par courrier des graines biologiques de fruits et légumes, des références sur l’évolution historique des techniques mécaniques chinoises, sur la captation de l’énergie solaire ou les dinosaures, des présentations de catalogues d’outils (pinces, marteaux et échelles), des chroniques de livres sur le macramé ou la vie extraterrestre, des pages consacrées aux ouvrages de Marshall McLuhan (Understanding Media, 1964) et de Norbert Wiener (Cybernetics, 1948), des références de livres historiques sur les villages primitifs, les Kibbutz, les utopies modernes, les massages ou la construction de son propre ordinateur, etc. […] »

– Camille Pageard cit It’s love money ( future ) –

– Consulter un exemplaire du Wole Earth Catalog de 1968, 1969 –

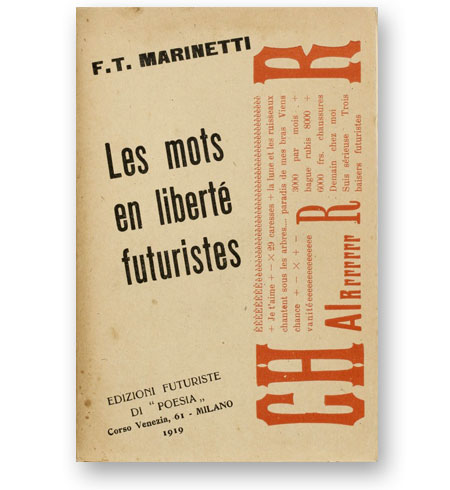

Les Mots en Liberté Futuristes

Les Mots en Liberté Futuristes, Filippo Tommaso Marinetti (1919)

→ Consulter l’ouvrage

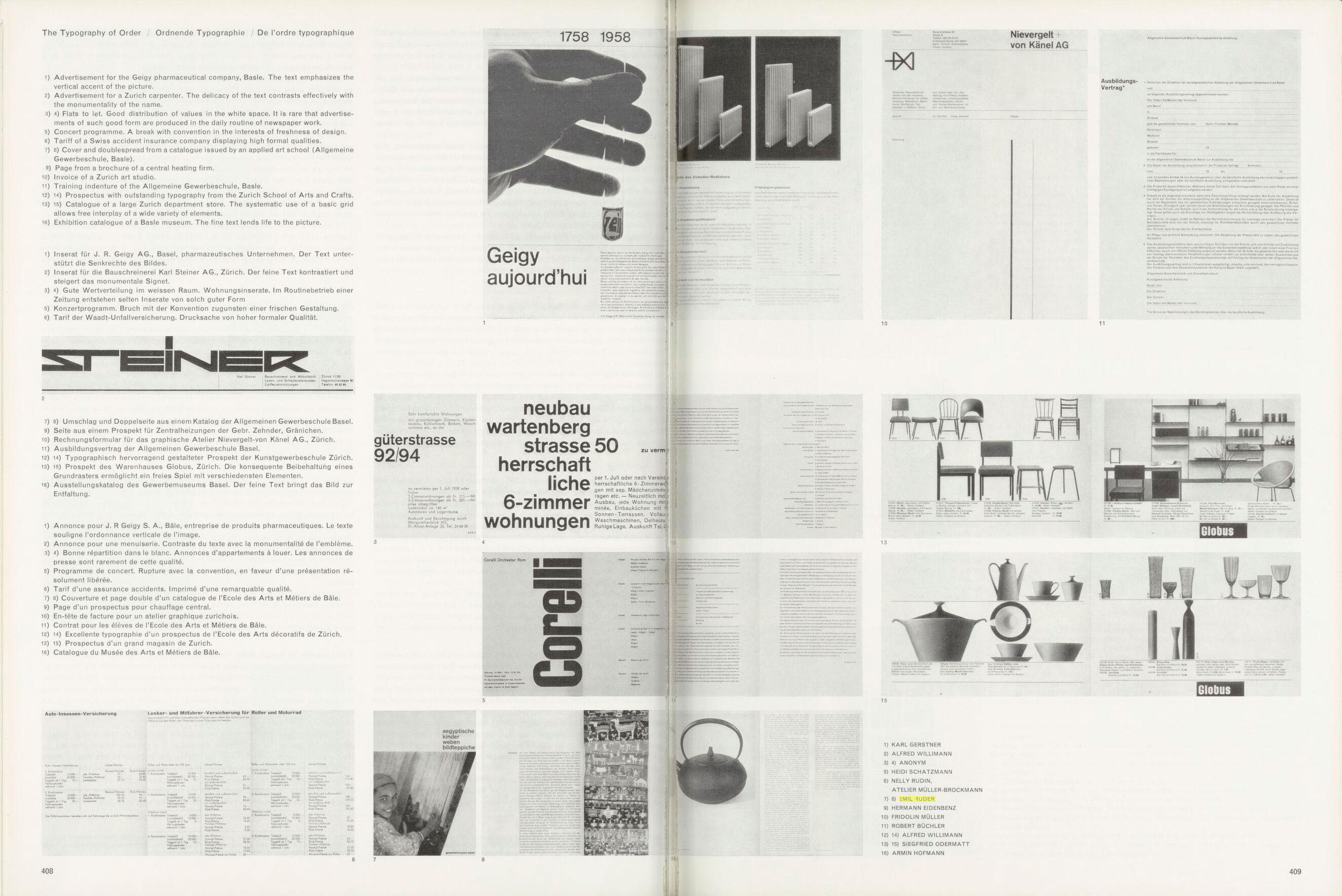

De l’ordre typographique

The Typography of Order / Ordnende Typographie / De l’ordre typographique

Article de Emil Ruder paru dans le Graphis de septembre 1959

–

« La typographie est avant tout conçue comme un moyen d’apporter un ordre déterminé auquel assujettir une variété de réalités diverses. Il ne s’agit plus d’ambitieux postulats esthétiques et de « créations », mais bien de répondre, formellement et fonctionnellement, aux exigences de la vie quotidienne. Premier principe: la claire lisibilité du texte. La masse « textuelle » d’une page doit être mesurée de manière à être assimilable sans inutile effort par le lecteur. Des lignes de plus de soixante lettres sont difficilement lisibles. Les espaces entre les mots et entre les caractères et les lignes se doivent d’être judicieusement proportionnés. Le problème de la forme ne se pose qu’une fois cette condition élémentaire dûment remplie. Mais bien entendu, ces règles ne signifient en rien une limitation de la liberté artistique, qu’il ne s’agit pas d’asservir à un système clos et rigide.

La typographie, caractérisée par la fabrication mécanique des caractères et un travail de composition à angle droit, exige une claire répartition de ses éléments, des proportions et une formulation sobres et strictes. Par opposition, la ligne libre d’une illustration — un cheveu, par exemple, ou le bouclement de quelque cordelette — constitue le plus éclatant contraste.

Toutes les tentatives en vue d’échapper à ces règles sont ennemies d’une typographie sainement conçue. Les irrégularités soi-disant « artisanales » de la forme des caractères et l’emploi de lettres alternativement variées ne sont que des corps étrangers empruntés à d’autres techniques de reproduction que la typographie, qui est, plus encore que l’art applique et publicitaire, une expression de notre temps; autrement dit elle est essentiellement précision et mise en ordre.

Rapports réciproques entre fonction et forme.

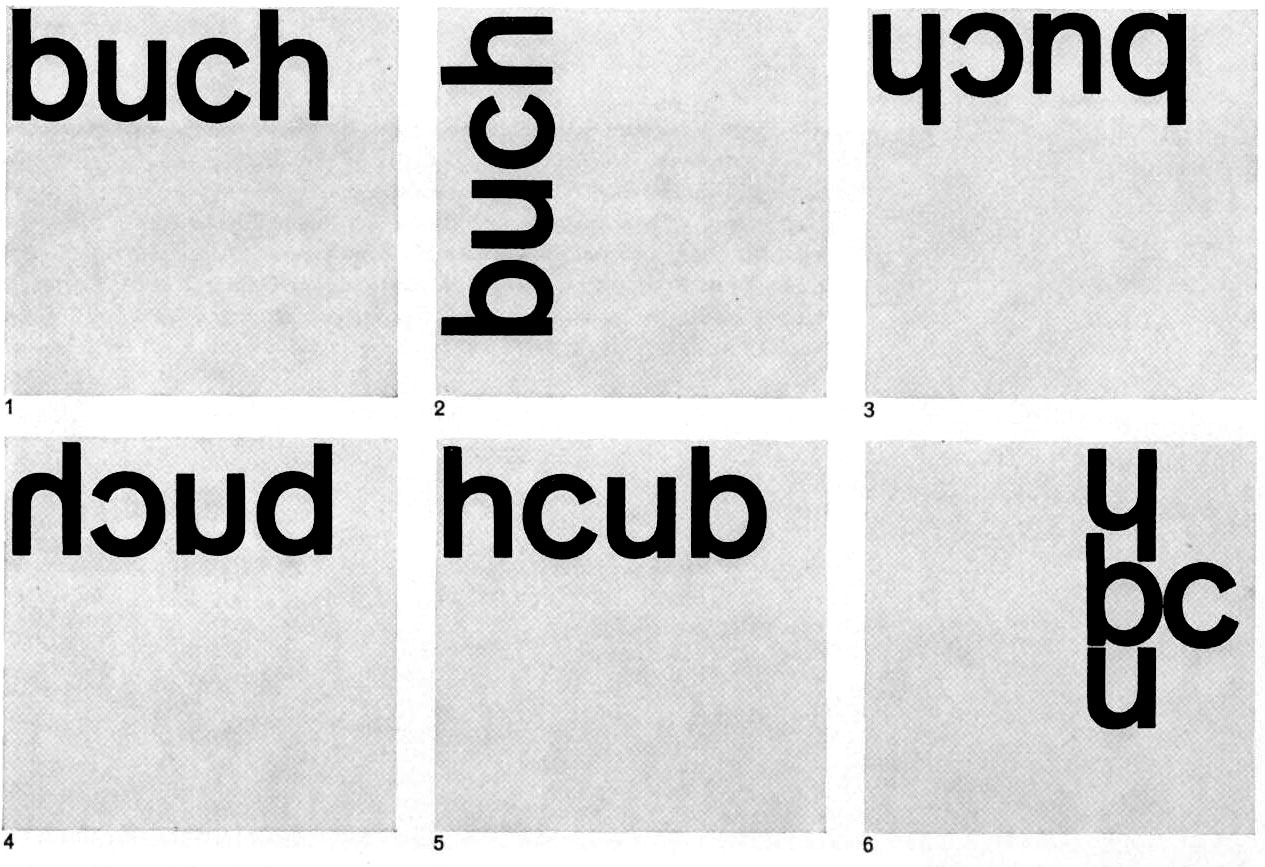

Lorsque l’on groupe des caractères pour en former des mots, des lignes, des paragraphes et des pages, nombre de questions se posent quant aux relations entre la fonction et la forme. Nous allons essayer d’en donner une idée eu moyen du mot buch (livre).

Dans la figure 1, on lit d’abord le mot lui-même (buch), et c’est seulement après coup que l’on perçoit une certaine image. En d’autres termes, donc, le primat de la lisibilité se trouve strictement observé. Or, on peut parler d’une bonne typographie lorsque le but à atteindre l’est en même temps d’une façon satisfaisante, ce qui est apparemment le cas ici. Avec la composition verticale de la figure 2, la lisibilité est amoindrie et la forme plus soulignée. Figure 3: composée de haut en bas, la ligne n’est plus qu’a peine lisible. Figure 4: l’image inversée comme en un miroir, bien que familière au typographe, est, pour le profane, illisible et n’est donc plus perçue qu’en tant que forme. La simple interversion des lettres (fig. 5), laquelle peut être formellement génératrice de beauté, rend, elle aussi, le mot illisible. (Ce qui rappelle également que les qualités formelles de la chose écrite ou imprimée apparaissent avec plus d’évidence dans une langue inconnue.) Dans la figure 13, les lettres sont ordonnées de façon tout à fait nouvelle, arbitraire. Courbes et droites s’unissent en un jeu formel sans signification verbale: la typographie a perdu son objet.

Les blancs.

Le blanc interne des caractères est essentiel, car sa forme propre est de la plus haute importance, tandis que les espaces entre les mots et les lignes contribuent à la lisibilité et à la beauté du texte. De même, les espaces non encrés, optiquement, ont une valeur incomparable.

Notre exemple fait voir des blancs de grandeurs et de valeurs nettement différentes dans la composition de trois lettres. Les intervalles sont étroits et, de ce fait, d’une blancheur plus intense; le blanc à l’intérieur de l’o est quelque peu plus assourdi, tandis que celui qui le surmonte est le plus faible. L’ensemble engendre un espace blanc plein de tension et de vitalité qui constitue par lui-même une valeur à laquelle la typographie a consciemment recours.

Unité formelle.

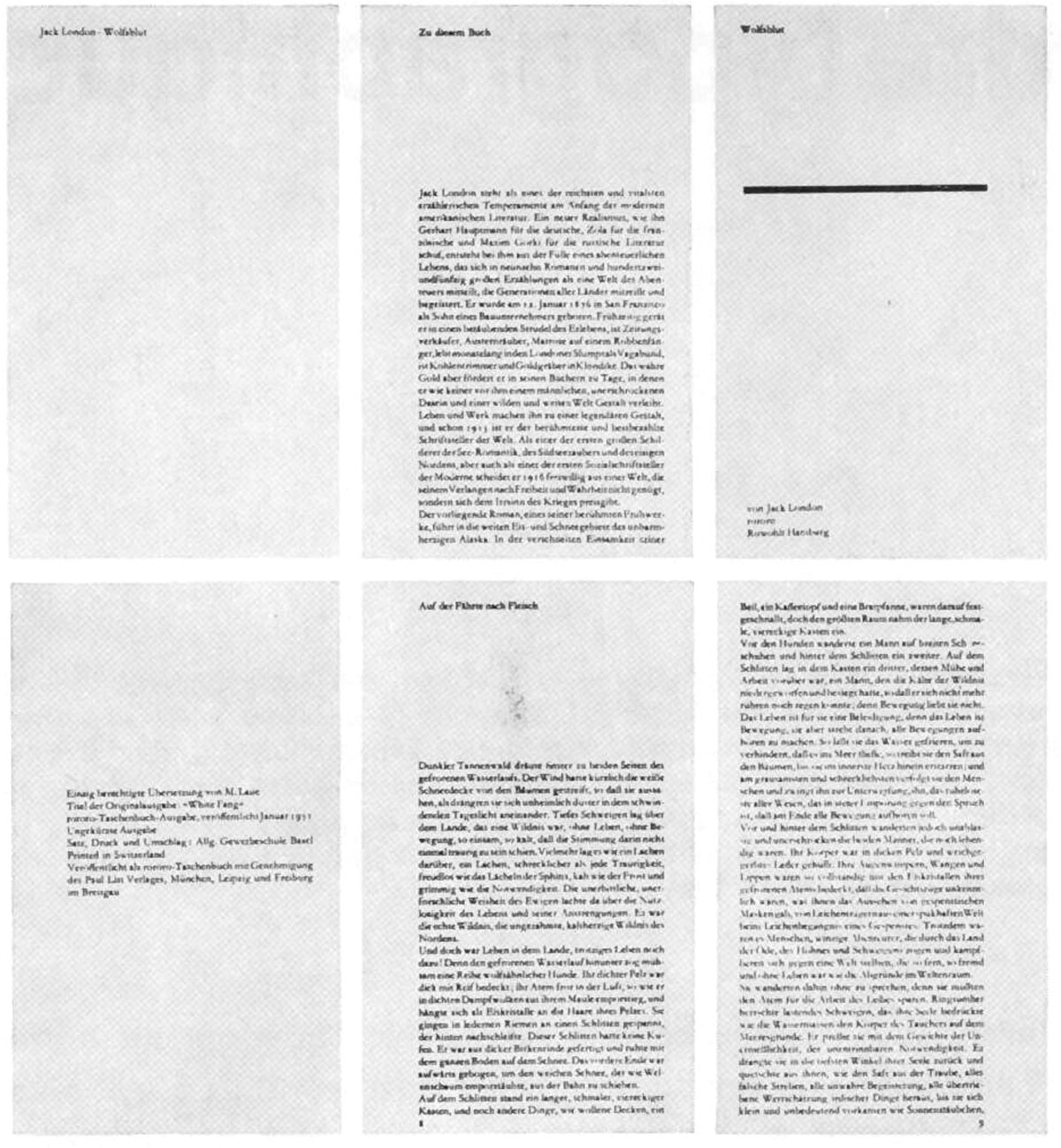

Tous les imprimés comportant plusieurs pages — Prospectus, revues et livres — exigent une unité formelle rigoureuse. Cette unité ne saurait présider à une page isolée, mais bien s’étendre l’ensemble et demande donc, de la part du typographe, une parfaite logique de conception. Le chaos typographique dont les horreurs foisonnèrent au début de notre siècle se montrait avant tout dans l’impuissance à relier formellement entre elles les pages d’un même ouvrage. L’un des postulats de l’assainissement de la typographie, inauguré par Williarn Morris, fut précisément le principe du “registre linéaire”, autrement dit de la concordance entre les lignes du recto et du verso.

Pour la typographie sainement moderne, la plus grande harmonie possible entre les diverses parties d’un ouvrage de plusieurs pages va pour ainsi dire de soi. Quand un livre est illustré, ses illustrations ne sauraient être arbitraires, mais doivent rependre un plan déterminé.

Les illustrations ci-contre montrent quelques-unes des pages d’un livre de conception formelle rigoureusement méditée: faux-titre, introduction, titre, copyright, tête de chapitre et page de texte. La hauteur des débuts de chapitre est la même d’un bout à l’autre de l’ouvrage et la disposition de la page de titre en adopte également le niveau. Le papier à lettre d’une entreprise commerciale doit être conçu selon la même logique. L’élément premier en est la feuille de papier à lettre proprement dite, à laquelle doivent se subordonner tous les éléments de la correspondance et de l’information: formulaires de factures et d’offres, mémorandums, cartes d’affaires et enveloppes.

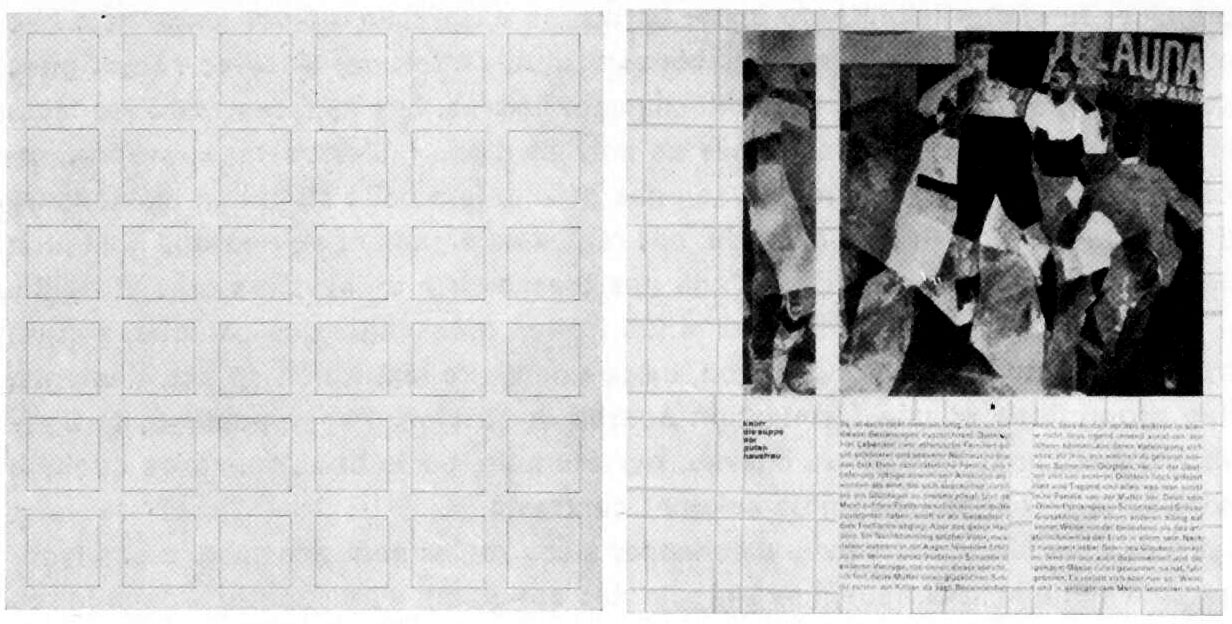

Quadrillage.

Dans les imprimés nombreux changements de texte, de légendes et de format d’illustrations, la mise en forme peut prendre pour base un “quadrillage” ou division de la page en carrés. La stricte observation de ce schéma et des grandeurs qu’il implique entraîne une réalisation typographique sainement logique de toutes les pages. Plus les éléments du schéma, autrement dit les carrée, sont petits et nombreux, et plus les possibilités sont nombreuses elles-mêmes.

L’exemple de gauche montre un “quadrillage” de 36 carrés servant de base à la mise en forme d’un ensemble complexe d’images et de texte. Ce schéma au carré permet environ 70 grandeurs d’illustration et répond donc aux plus grands besoins éventuels de variabilité. L’exemple de droite illustre la mise en forme, selon le système du “quadrillage”, d’une page composée de deux illustrations avec sous-titre et texte…

Écriture et impression.

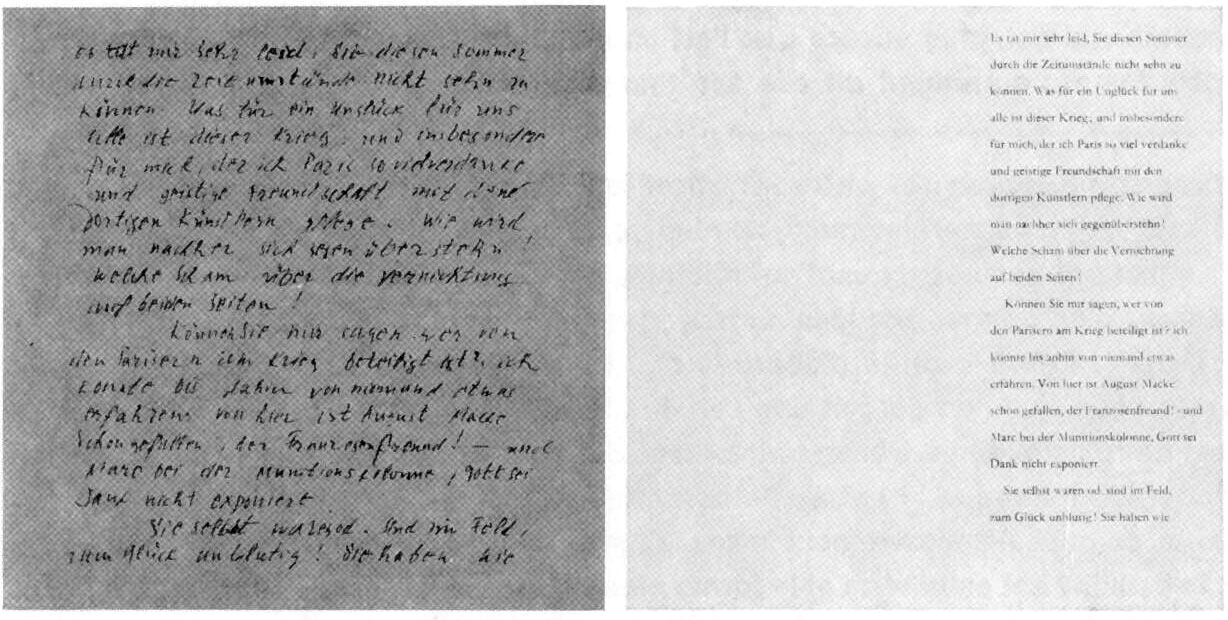

L’écriture manuscrite et l’imprimerie sont deux techniques entièrement distinctes et qui doivent nettement le rester. L’écriture manuscrite est personnelle, spontanée. Le caractère d’imprimerie, au contraire, fondu mécaniquement dans une même matrice, se répète toujours dans la même forme et, de ce fait, est impersonnel, universel. Sa nature, par définition anonyme et neutre, ouvre toutefois des possibilités formelles toujours renouvelées. Mais vouloir faire entrer la spontanéité du texte manuscrit dans la forme de la lettre imprimée (spécialement à l’aide de caractères imités de lettres écrites), équivaut à tenter l’impossible, car c’est prétendre concilier les inconciliables.

Nos deux illustrations montrent la même lettre de Paul Klee au marchand de tableaux Hermann Rupf. Dans le texte manuscrit, l’émotion de l’auteur apparaît avec évidence. Le même texte, composé en typographie, émet une impression toute autre: objective et documentaire.

Typographie et image

Dans les cultures de l’Extrême-Orient, image et écriture constituent une indissoluble unité. La technique du pinceau traçant les caractères et celle de le gravure sur bois sont conjointement déterminantes. Nous sommes loin, quant nous, de nous trouver dans une situation aussi enviable, et il ne nous est que trop souvent on ne peut plus malaisé d’accorder image et typographie. La typographie moderne n’en doit que plus intensément s’efforcer de tendre à réaliser l’harmonie de l’image et de l’écriture. Par exemple, la lettre, en adoptant la même intensité de trait que le dessin, pourra s’harmoniser à celui-ci. Au contraire, il n’est pas moins possible de mettre en contraste illustrations et caractères, par exemple le gris discret d’une surface imprimée avec le noir profond d’une illustration à encrage intense.

Notre exemple fait voir de quelle façon la typographie peut s’accorder avec le sujet de l’image: la dominante verticale du tiers gauche de celle-ci s’harmonise avec las surfaces de composition typographique en haut et en bas. »

Daniel van der Velden (Metahaven) – Research and Destroy

Photographie : © Edward Beierle

–

Daniel van der Velden, Research and Destroy: Graphic Design as Investigation, Metropolis M, avril-mai 2006.

The role of the designer is in peril. Designers are increasingly threatened with becoming the proletariat of the creative industry, silently carrying out whatever the client dictates. Daniël van der Velden sees only one solution: research and development. The designer must completely throw himself into his own personal, independent production of knowledge. Today, if there is something that needs to be designed, it is the designer himself.

Daniel van der Velden is researcher and designer currently working on the Metahaven Sealand Identity project. For information see www.metahaven.net and www.janvaneyck.nl.

‘Since the production of services results in no material and durable good, we define the labor involved in this production immaterial labor – that is, labor that produces an immaterial good, such as a service, a cultural product, knowledge, or communication.’ – Toni Negri & Michael Hardt, Empire (2000)

Does your desire for Dior shoes, Comme des Garçons clothes, an Apple iPod and a Nespresso machine come from need? Is design necessary? Is it credible when a designer starts talking about need, the moment he arrives home from a weekend of shopping in Paris? Can you survive without lifestyle magazines? Can you live without a fax machine that sends an ‘sms’ to the supplier whenever the toner needs replacing? Is it necessary to drive a car in which, for safety, nearly all the driver’s bodily functions have been taken over by the computer – while the driver, at a cruising speed of 170 kilometres per hour, is lulled to sleep by the artificial atmosphere in his control cabin with tilting keyboard, gesture-driven navigation, television and internet service?

We no longer have any desire for design that is driven by need. Something less prestigious than a ‘designed’ object can do the same thing for less money. The Porsche Cayenne brings you home, but any car will do the same thing, certainly less expensively and probably just as quickly. But who remembers the first book, the first table, the first house, the first airplane? All these inventions went through a prototype phase, to a more or less fully developed model, which subsequently became design. Invention and a design represent different stages of a technological development, but unfortunately, these concepts are being confused with one another. If the design is in fact the aesthetic refinement of an invention, then there is room for debate about what the ‘design problem’ is. Many designers still use the term ‘problem-solving’ as a non-defined description of their task. But what is in fact the problem? Is it scientific? Is it social? Is it aesthetic? Is the problem the list of prerequisites? Or is the problem the fact that there is no problem?

Design is added value. En masse, designers throw themselves into desires instead of needs. There is nothing wrong with admitting as much. Konstantin Grcic, Rodolfo Dordoni and Philippe Starck are found in Wallpaper boutiques, not in Aldi supermarkets. Unvaryingly, the poorest families – for they are always around – are still living with second-hand settees in grey, post war neighbourhoods, in a total absence of design. Orchestration of ‘third-world’ design assembled for the cameras cannot escape the image of the world in poverty having to make do without the luxury gadgets that are so typical of contemporary design. The hope that some designers still cherish, of being commissioned to work from the perspective of objective need, is in vain. Design only generates longing. The problem is the problem of luxury.

Graphic design

There is one discipline in which, less than ever before, the definition of the problem and the solution are bound to a scientific, technical, or even just a factual state of affairs. That discipline is graphic design – or visual communications. Even Paul Mijksenaar cannot deny the fact that passengers still manage to find their flights in airports where he did not design the airport signposting. Meanwhile, the letter type that he developed for Amsterdam’s Schiphol Airport is also the airport’s logo. In graphic design, every ‘problem’ is coloured by the desire for identity on the part of the client. They are the problems and the solutions of the game of rhetoric, expectations and opinions. The graphic designer, therefore, has to be good at political manoeuvring.

The effect of this depends, among other things, on his position in regard to his client. What has historically come to be referred to as ‘important graphic design’ was often produced by designers whose clients considered them as equals. See, for example, Piet Zwart, Herbert Bayer, Paul Rand, Wim Crouwel and Massimo Vignelli, all designers who worked for cultural organisations as well as for commercial enterprises.

Today, an ‘important graphic design’ is one generated by the designer himself, a commentary in the margins of visual culture. Sometimes the design represents a generous client. More often, it is a completely isolated, individual act, for which the designer mobilized the facilities at his disposal, as Wim Crouwel once did with his studio. It always concerns designs that have removed themselves from the usual commission structure and its fixed role definitions. The designer does not solve the other person’s problems, but becomes his own author.1

As a parallel to this, innovating designers pull away from the world of companies and corporations, logos and house styles. Their place is taken over by communications managers, marketing experts and, for some ten years now, design managers, engaged on behalf of the client to direct the design process. The design manager does what the designers also want to do – determine the overall line. In contrast to the ‘total design’ of the past is now the dispirited mandate of the ‘look and feel’ – a term that catches designers in the web of endless manipulating of the dimensions of form, colour and feeling.

It is not so strange that a branch of graphic design has evolved that no longer hangs around waiting for an assignment, but instead takes action on its own accord. It has polarized into the ‘willing to work’, who often have little or no control over their own positions, and the ‘out of work’, who, with little economic support beyond re-channelled subsidies or grants, work on innovation for the sake of innovation.

Designing as factory work

In the NRC Handelsblad newspaper, Annette Nijs, cultural spokesperson for the VVD (People’s Party for Freedom and Democracy), wrote, ‘We are making a turn, away from the assembly line to the laboratory and the design studios, from the working class to the creative class (estimates vary from 30% to 45% of the professional population)’2.

According to a study by the TNO, the Netherlands Organization for Applied Scientific Research, the major portion of economic worth derived from design (about 2.6 billion Euros in 2001) is from visual communications.3 Can a designer, if he is in fact seen by the VVD politician as the successor to the factory worker, still encompass the strategic distinction that Alvin Lustig, Milton Glaser, Gert Dumbar, Peter Saville and Paula Scher made in the meeting rooms of their respective clients? Is a designer someone who thinks up ideas, designs, produces and sells, or someone who holds a mouse and drags objects across a computer screen?

If designers are labourers, then their labour can be purchased at the lowest possible price. The real designer then becomes his own client. Emancipation works two ways. Why should designers have the arrogance to call themselves author, editor in chief, client and initiator, if the client is not allowed to do the same? Only the price remains to be settled, and that happens wherever it is at its lowest. Parallel developments here find their logical end: the retreat of the innovative designer away from corporate culture and the client’s increasing control over the design.

Designing and negativity

In recent years, the graphic designer has shown himself as – what has he not shown himself to be? Artist, editor, author, initiator, skilful rhetorician, architect…4 The designer is his own client, who, like Narcissus, admires himself in the mirror of the design books and magazines, but he is also the designer who does things besides designing, and consequently further advances his profession.

The ambition of the designer always leads beyond his discipline and his official mandate, without this above-and-beyond having a diploma or even a name of its own. Still, it is remarkable that design, as an intrinsic activity, as an objective in itself, enjoys far less respect than the combination of design and one or more other specialisms. A pioneering designer does more than just design – and it is precisely this that gives design meaning. Willem Sandberg was a graphic designer, but he was also the director of the Amsterdam Stedelijk Museum (for which he did his most famous work, in the combined role of designer and his own client). Wim Crouwel was a graphic designer, but also a model, a politician, stylist and later, also a museum director.

Is the title of ‘designer’ so specific that every escape from it becomes world headlines? No, it is not that. The title is not even regulated: anyone can call himself a designer. It is something else. The title of ‘designer’ is not specifically defined, but negatively defined. The title of designer exists by way of what it excludes.

Designers have an enormous vocabulary at their disposal, all to describe what they are not, what they do not do and what they cannot do. Beatrice Warde, who worked in-house for the Monotype Corporation when she wrote her famous epistle, The Crystal Goblet, impressed on designers the fact that their work is not art, even though today it is exhibited in almost every museum.5 Many a designer’s tale for a client or the public begins with a description of what has not been made. In the Dutch design magazine, Items, critic Ewan Lentjes wrote that designers are not thinkers, even though their primary task is thorough reflection on the work they do.6 Making art without making art, doing by not doing, contemplating without thinking: less is more in die Beschränkung zeigt sich der Meister; kill your darlings. Add to this, the long-term obsession with invisibility and absence. Sometimes it is self-censorship, sometimes disinterest, but it is always negative. The cause is undoubtedly deference or modesty. Designers often consider themselves very noble in their through-thick-and-thin work ethic, their noblesse oblige.

Graphic design is still not developing a vocabulary, and hence has not begun developing an itinerary to deepen a profession that has indeed now been around for a while. This became very clear in October of 2005, when the book presentation for Dutch Resource took place in Paris, at an evening devoted to Dutch design, organized by the Werkplaats Typografie in Arnhem, who published the book. The French designers who attended praised ‘typography at this level’, as though it were an exhibition of flower arrangements, whereas the entire textual content of the book had been compiled by the designers at Werkplaats Typografie, and there was more to speak about than just the beautiful letter type. At the presentation, it was this search for depth and substance for which there was no interest and most of all, no vocabulary. One attending master among the Parisian designers, who rose to fame in the 1970s and 1980s, did not have a good word to say about the design climate and the ever-increasing commercialization. He dismissed out of hand a suggestion that this could be referred to as a ‘European’ situation. Although commercialization is a worldwide phenomenon, for him, the fight against it was specifically French.

Design as knowledge

Despite the interesting depth in graphic design, its vocabulary is made up of negative terms. This frequently turns meetings of more than three practitioners of this noble profession into soporific testimonies of professional frustration. The dialectic between client and designer, the tension between giving and taking and negotiating is threatened with extinction, because both designer and client avoid the confrontation. The former becomes an autonomous genius and the latter an autocratic ‘initiator’ for freelancers offering their services. We have already talked about need. Instead of giving the wrong answers, design should instead begin asking interesting questions.

In the future, design might have to assume the role of ‘developer’ if it wants to be taken seriously. The Netherlands still enjoys a grants system. Internationally, things are not so rosy. Denying this fact would be the same as saying, ‘I have enough money, so poverty does not exist’. The market conditions that are beginning to seep into the Netherlands, France and the rest of Europe are already the norm for the rest of the world.

Consequently, the knowledge economy – the competitive advantage, according to Annette Nijs, the VVD politician – will quickly become a thing of the past, if holding a mouse proves cheaper in Beijing than in the west of Holland. The true investment is the investment in design itself, as a discipline that conducts research and generates knowledge – knowledge that makes it possible to seriously participate in discussions that are not about design. Let this be knowledge that no one has asked for, in which the designer is without the handhold of an assignment, a framework of conditions, his deference, without anyone to pat him on the shoulder or upbraid him. Let the designer take on the debate with the institutions, the brand names or the political parties, without it all being about getting the job or having the job fail. Let designers do some serious reading and writing of their own. Let designers offer the surplus value, the uselessness and the authorship of their profession to the world, to politics, to society.

But do not let designers just become walking encyclopaedias, adorned with such titles as ‘master’, ‘doctor’ or ‘professor’, their qualifications dependent on a framed certificate hanging on the wall. Let there be a design practice in which the hypothesis – the proposal – has higher esteem than need and justification.

In 1972, for the catalogue for the exhibition, Italy: The New Domestic Landscape, at the Museum of Modern Art in New York, Emilio Ambasz wrote about two contradictory directions in architecture: ‘The first attitude involves a commitment to design as a problem-solving activity, capable of formulating, in physical terms, solutions to problems encountered in the natural and socio-cultural milieu. The opposite attitude, which we may call one of counter-design, chooses instead to emphasize the need for a renewal of philosophical discourse and for social and political involvement as a way of bringing about structural changes in our society.’7

With the removal of need and the commissioned assignment as an inseparable duo, the door is open to new paths. The designer must use this freedom, for once, not to design something else, but to redesign himself.

Notes

1. See also Camiel van Winkel, Het primaat van de zichtbaarheid, NAi Publishers, 2005, p. 177.

2. NRC Handelsblad, 9 February, 2006

3. The TNO report, Vormgeving in de Creatieve Economie, January, 2005, can be found at www.premsela.org.

4. From the jury report for the 2003 Rotterdam Design Award: ‘More or less all the positions that designers have taken in recent years have passed revue: the designer as artist, the designer as technocrat, the designer as editor, as director, as a servant for the public cause, as comedian, as critic and as theorist.’

5. Beatrice Warde, The Crystal Goblet or Printing Should be Invisible, 1955.

6. Ewan Lentjes, ‘Ontwerpers zijn geen denkers’, in Items 6, 2003.

7. Lang, Peter, ‘Superstudio’s Last Stand, 1972-1978’, in Valentijn Byvanck, (ed.), Superstudio: The Middelburg Lectures, Zeeuws Museum, 2005, p. 46.