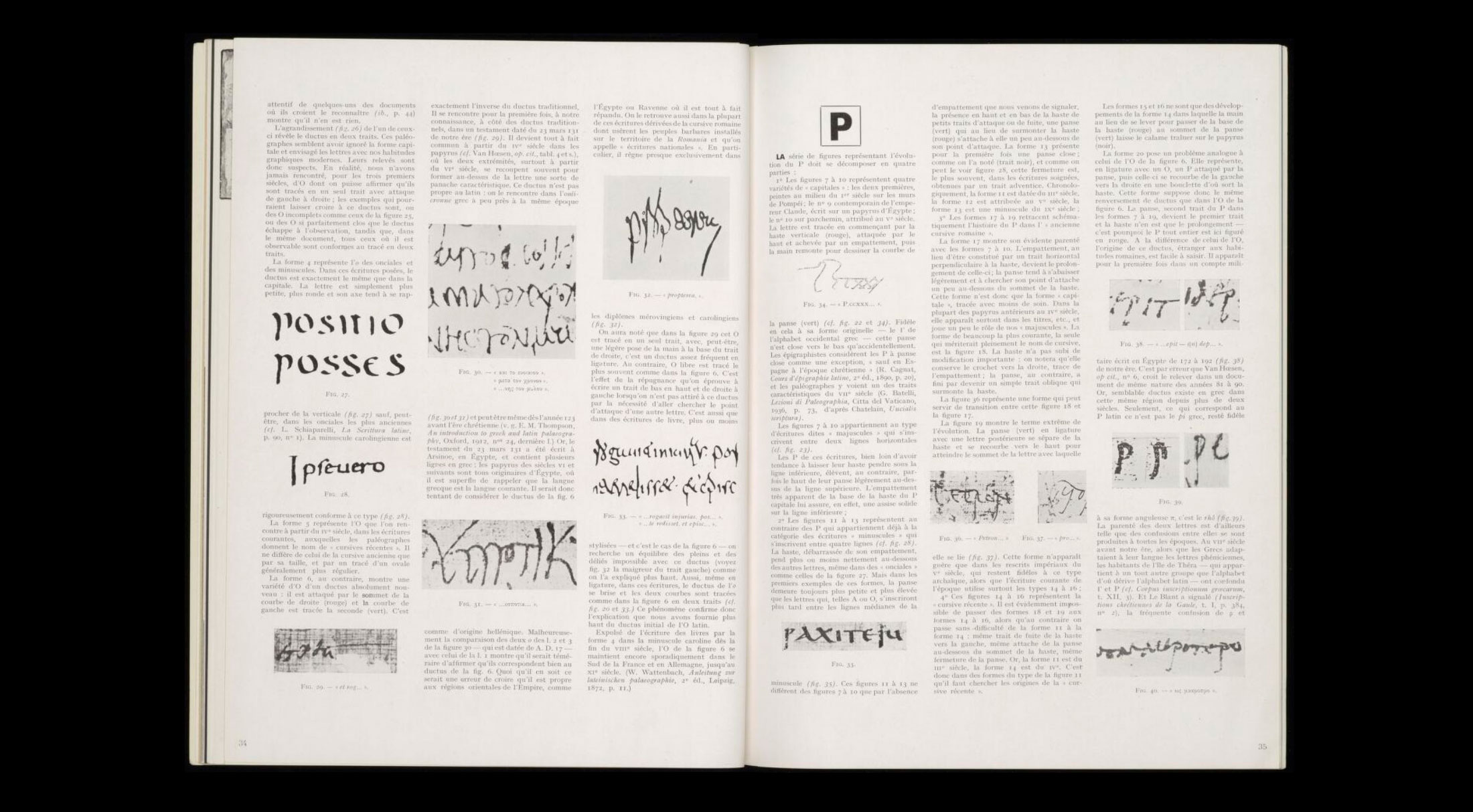

Intriguer ou le paradoxe du graphiste | Paradox 0n the Graphic Artist

Jean-François Lyotard, Préface du catalogue de l exposition : « Vive les graphistes ! »

Centre Georges-Pompidou, Paris : Syndicat national des graphistes, 1990.

Couverture de l’article : Hans Hillmann

–

« – Ils sont forcément coincés. Très petit espace de liberté de mouvement. Non seulement des contraintes fortes, mais plusieurs sortes de contraintes, et tout à fait hétérogènes. Ils se débattent dans cette toile comme des forcenés. Chacun à sa façon. Chacun crie qu’il vit quand même. Vive les graphistes, mais qu’est-ce que vivre pour un graphiste ? Vivre quand même. Toutes ces contraintes ensemble, chacune en particulier peut-être, sont mortifiantes.

— Quelles contraintes ?

— Les plus grosses sont évidentes : faire aimable, faire persuasif, et faire juste. Je veux dire : que l’objet (j’appelle ainsi le produit qui résulte du travail du graphiste) donne du plaisir au regard ; que l’objet induise chez le regardeur une disposition à se rendre (dans les deux sens : y aller, y croire) à la manifestation, à l’exposition, à l’institution, etc. ; que l’objet soit fidèle à la chose (l’institution, l’exposition, etc.) qu’il promeut, fidèle à sa lettre et à son esprit.

— Vous voulez dire : en visant le plaisir des yeux…

— De ces yeux qui engagent la pensée non pas à connaître, mais à jouir…

— En visant ce plaisir, l’objet se range du côté de l’esthétique. En visant la croyance, il relève de la rhétorique. Et en respectant la vérité de la chose…

— Ou en la révélant…

— La vérité de la chose promue, l’objet graphique prend valeur de témoignage, il appartient à l’art de prouver, à l’enquête, à l’histoire, à l’établissement du savoir.

— Ils sont en effet à la fois artistes, avocats, témoins, historiographes et juges.

— Pourquoi juges ?

— Parce qu’ils interprètent. Ils sont aussi des interprètes. Que serait la fidélité à la chose à laquelle se réfère l’objet, si cette référence n’était pas soutenue par une interprétation ? Il n’y a de fidélité que parce que l’infidélité est possible. Que serait-ce que représenter la chose par l’objet, à la lettre ? Une simple photo interprète son sujet. La “lettre” est à déchiffrer et à interpréter. Prenez le titre d’un film, d’une exposition, d’une institution, d’une pièce de théâtre. Disons qu’il est la lettre de ces choses. Il les distingue des autres choses dans une table générale des titres (un catalogue des œuvres, par exemple), niais par simple opposition. Il dit ce que n’est pas la chose intitulée, il ne dit presque pas ce qu’elle est. Or le graphiste doit signifier ce qu’elle est ou ce qu’il pense qu’elle est, alors même qu’il reporte le titre de la chose sur l’objet. Il “traite” la chose en rouge ou en bleu, en figuratif ou en abstrait, en réaliste, en surréaliste, en conceptuel. Il l’interprète. La façon dont il inscrit le titre sur son objet, dont il le place, le caractère et le corps des lettres qu’il emploie pour cette inscription, autant d’interprétations. Autant de jugements.

— L’art est libre. Avec toutes ces contraintes, le graphisme n’est donc pas un art ?

— D’abord, l’art n’est pas libre. Il est de la liberté au sein de contraintes de tout niveau, conscientes et inconscientes. Mais ensuite, l’esthétique est un art, l’art de produire du plaisir pur (désintéressé) ou de l’éprouver. La rhétorique est un art de persuader. L’histoire est un art de raconter vrai. Et interpréter, c’est l’art herméneutique, peut-être le plus difficile de tous. Ses règles sont presque inconnues. On connaît surtout les négatives : ne rien ajouter à la chose interprétée, ne pas lui faire dire le contraire de ce qu’elle dit, ne pas ignorer les interprétations antérieures, ne pas imposer une interprétation comme définitive. La tradition de lecture de la Thora a esquissé des sortes de règles positives en distinguant, dans le texte de l’Écriture, ses sens littéral, secret, moral et allégorique.

— Les graphistes savent tout cela ?

— Pas besoin de connaître ces règles, du reste peu prescriptives, pour interpréter la chose en objet graphique. Il vaut mieux reconnaître qu’on ne sait pas. De là la liberté des graphistes, enchaînés à leurs contraintes. Imaginez (cela doit avoir lieu) qu’on leur impose un “sujet”, une affiche pour une commémoration publique, par exemple. Vous verrez, à la diversité des objets nés à cette occasion, quelle latitude leur laisse l’interprétation […] ».